SHIFTのコンサルティング部。

入社される方のバックグラウンドは、 SIer出身者が約60%(2024年4月現在 )ともっとも多く、次にコンサルファーム、事業会社とつづいています。

スムーズに環境に慣れ、ITコンサルタントとして活躍するための育成の仕組みやカルチャーはどういったものがあるのか。メンバーの二人が成長の実体験も語りました。

-

コンサルティング2グループ 中村(仮名)

前職ではRPAをメインに要件定義~運用までを経験。2022年8月にSHIFT入社。入社後から製造業のお客様へ「固定的ITコストの削減および戦略的IT投資へ活用」のご支援を実行中。 休日は家族(妻+長男+次男)と公園で遊ぶことが多い。またボランティア活動として小学生へのサッカー指導を約10年継続している。

-

所属同上 竹中(仮名)

2022年10月入社。前職ではさまざまな案件で設計~運用・保守までを経験。SHIFT入社後は不動産業のお客様へ「社内システムの保守運用品質向上」のご支援を実行中。休日は好きなアーティストのライブやフェスに行くことが多い。また近所を散策し気になるお店をチェックしている。

目次

ベンダー視点からお客様視点へ。SEからコンサルタントになるということ

―――SIer出身者が多いとのことですが、SEからコンサルタントに転身される方が入社後に苦労されるとしたら、どんなことでしょうか?

中村:お客様のご要望に対して、いわゆる「御用聞き」に徹する姿勢が染みついていると苦労するかと思います。

お客様が気づいていない観点、論点を見つけ出すこと、何に答えを出すべきかとまず問う姿勢がコンサルタントには求められるからです。そのうえで、お客様とコミュニケーションをとり合意形成しながら進められるかも重要です。

竹中:特に状況が安定した現場であっても改善できることはないかと考え、実際に課題を見つけ出すのはむずかしいですよね。

中村:「プロジェクトをスケジュール通りに進める」だけではない、コンサルタントとしての案件の向き合い方ができるようになるには、マインドと行動を変えるしかありません。

SEとしての経験には自信をもちつつ、コンサルとして謙虚かつ素直な心をもつこと。そのうえで先輩の発言からその背景や思考に考えをめぐらせること。わからないことは積極的に相談したり、書籍からも学んだりといったことを私自身やってきました。

竹中:細かいところでいうと、私の場合は前職で報告資料を作成した経験がなくて、その点も苦労しました。お客様がどういう情報を求めているのか、どれだけの選択肢があれば判断しやすいか、細かい案件情報を知らない上位層へどの粒度での報告が必要か、など。

中村:その点、社内の勉強会が多いのは心強いですよね。多いときで週1~2回、平均して月1~2回は開催されていて、テーマは提案書や報告書の書き方、論理的思考・クリティカルシンキング、事例紹介など。参加は任意で、動画でのキャッチアップも可能です。

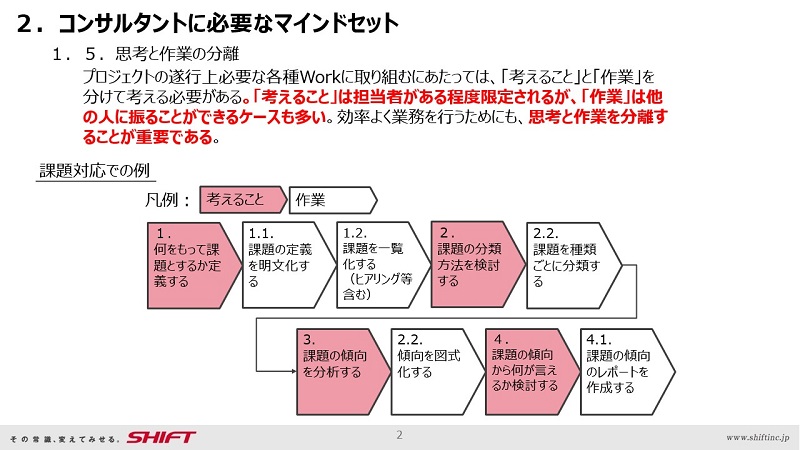

勉強会の資料一部

竹中:アーカイブがたくさんあるので、案件参画前にまず確認しておくと心構えができてよかったです。「コンサルタントの基本編」というテーマのなかで学んだコンサルタントに必要なマインドセットや、「プロジェクト参画時の動き方と心構え」「はやくきれいにPowerpoint資料作成」といった回が印象に残っています。

スキルとマインドの両軸で育成をサポートする仕組みになっていて、コンサル視点がもてるようになるには、はやい方で4~5ヶ月のイメージでしょうか。

不安のなかった私が、入社後に大変だと感じた二つのこと

―――中村さんの、転職の経緯について教えてください。

中村:そもそも私が転職を考えた理由は二つあります。規模が大きい、レベルの高いお客様と接したかったこと、そして給与を上げたいという点です。

前職はクライアントが10~20名の小さな企業がメイン。提案がスムーズに通るケースが多く自己成長を考えたときに刺激が足りないと思っていました。

企業規模が大きいプロジェクトであればステークホルダーが増え、知識レベルが高い方も多く参画されるだろうと。ちなみに給与を上げたいという点については、評価制度が明瞭で成果が絶対評価される点がSHIFTの魅力でしたね。

選考中に将来に向けた前向きな話ができたので、コンサルタントへのキャリアチェンジに不安はありませんでした。

―――実際に入社して、どうでしたか?

想定した以上に、社内メンバー含め圧倒的な経験と知識をもつ方々ばかりで驚きました。

食らいついていくためにやったのは、前述の、過去に実施された勉強会アーカイブをすべて視聴したこと、そして社内検定の教材を用いた勉強です。「コンサルティング部お勧めリスト」に記載された本や、先輩から教えてもらった本も片っ端から読み、インプットしたらすぐに次のアウトプットで活かすということをしました。

実際のコミュニケーションでも、朝会・夕会だけでなく日中に疑問が出たら都度チャットで質問。レイヤーの高い上司であってもすぐに返信をもらえています。

もう一つ大変だったのは、SEだったころとの違いとして「お客様にとって痛いことでも伝えないといけない」という点。

ロジカルに伝えることはもちろんですが、大前提として信頼関係を構築しなくてはいけません。最初の3ヶ月は実際うまくいかず壁を感じました。

現在は週3日間、お客様の元で業務にあたっています。仕事以外の話をするなかで先方の社内事情がよくわかりますね。お客様の文化や風土に関わらず、プロジェクトの方向性を舵とりできるようになるには、オンサイトでの従事は重要性が高いと感じています。

―――SEからキャリアチェンジをして叶えたかったことは、SHIFTで叶っていますか?

SEからのキャリアチェンジは間違っていなかったと思います。SE時代はRPAを担当していましたが、売り上げのために本来は必要性の低いお客様にも導入を促すこともありました。業務自体をやめる・アウトソーシング・フローを見直すといった解決策もあると考えており歯がゆさがありました。

本当にお客様の課題を解決するには製品に縛られるべきではないと個人的には考えていますが、SHIFTではそれができていますね。

今後の野望は、経営コンサルティングをやっていきたいなと。枠は小さく難関かもしれませんが、お客様の引き合いがなくとも自分で切り拓いていける人材になりたいですね。

不安だらけだった私が、入社半年で成長を実感できている理由

―――竹中さんのケースもお伺いしたいのですが、まずは転職の経緯を教えてください。

竹中:私は前職で開発・保守といった下流行程に携わっていましたが、上流工程で主体的にプロジェクトの方向性を決め推進することがしたいと思い転職をしました。

SHIFTに決めたのは、一番「個人に向き合ってくれる」と感じたからです。選考を録画、その後の面接官から内容を踏まえた質問をいただき、しっかり見てくれているなと。ただはじめての転職でもあり、新しい環境に慣れられるか、お客様とうまくコミュニケーションとれるかなど、不安は尽きませんでした。

面接中からそのことは素直に伝え、「はじめのうちは自分だけで提案に行くことはない、フォローもするよ」とのことで何とかなるかと……実際その通りだったことに加え、驚いたのはフィードバックが都度・即もらえることです。お客様とのミーティング後、すぐに改善点やよかった点を指摘してもらえています。

前職でお客様と接する機会の多くなかった私には、冒頭話題にあがった「コンサルタントのマインドにスイッチを切り替える」ことが最大の壁。

乗り越えるために「とりあえずやってみる」ことを徹底しました。とりあえずつくってみる、とりあえず選択肢を出してみる、とりあえず改善案を出してみるというように。まずは頭と手を動かし、その後チームメンバーへ相談。アドバイスをもらいながらブラッシュアップしています。

―――まわりのサポートもあり、現在、不安は一掃されましたか?

個人に対する細やかなフィードバック、そして自主的に勉強が可能な仕組みがあるので、不安はとり越し苦労だったなと感じています。

入社して半年。できることが増えてきたように思います。特にお客様とのコミュニケーションでは自信をもってふるまえるようになってきました。転職せずにいたら、まだ開発だけをやっていたかもしれません。

今後は先輩を見習って「事業会社視点」をもった一人前のコンサルタントとして部に貢献できる人材になりたいですね。

全員で、お客様の事業に貢献する。コンサルタントとして追求したいこと

―――お二人が思う、コンサルティング部が目指していることを教えてください。

竹中:「お客様の課題を明確にし、解決まで導く」ことを‟全員”ができるようになる―――。私のようなまだ経験の浅いメンバーでも、SHIFTとしてつねに高い品質のコンサルティングを提供しなくてはいけません。知識や経験をどんどん積んで精進していきたいですね。

中村:部の目標は、お客様のビジネス価値を向上させること。そのためにお客様の期待値を超える活動を個人・チームともに継続して、ミッションを最後までやり切るということかなと捉えています。

私個人としては、前向きに仕事を楽しみたいですね。深く思考し、学びつづけることは簡単なことではないと思っています。そういったことさえもポジティブに捉え、いつかチームをけん引できる人材になれればと思います!

(※本記事の内容は、取材当時のものです)