2025年6月13日、14日の2日間にわたり、アジャイルコミュニティの祭典「Scrum Fest Kanazawa 2025」が開催されました。

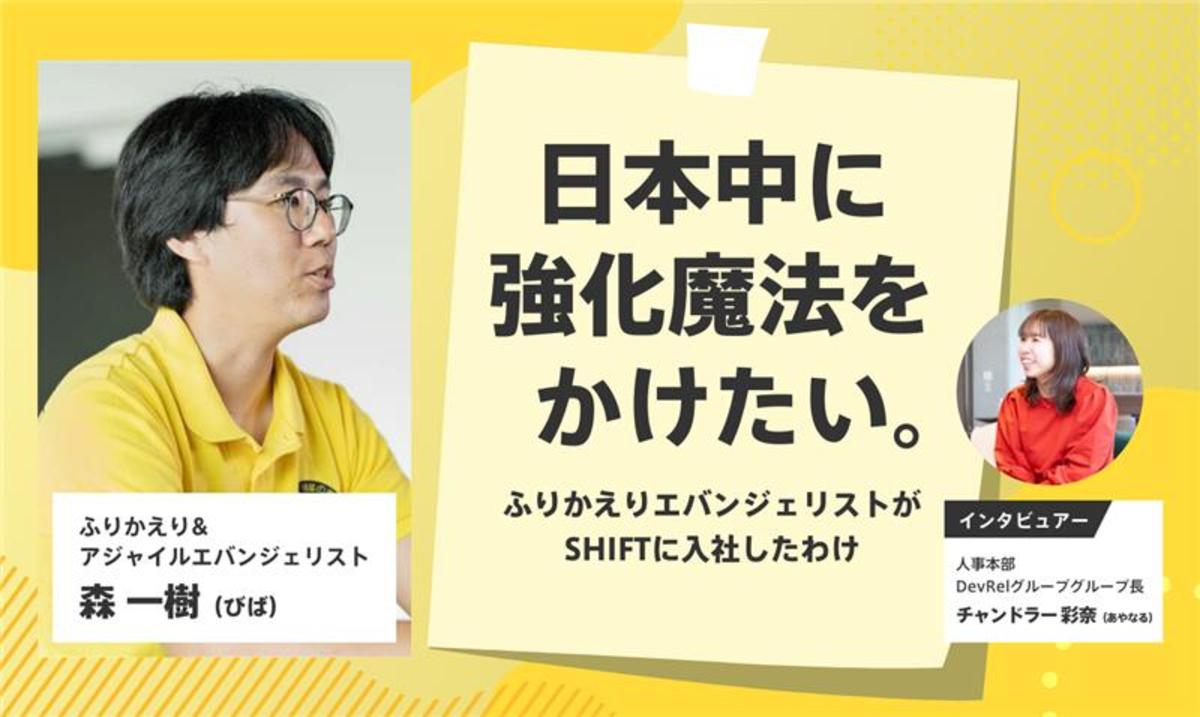

アジャイル開発やスクラムの実践者、これから実践しようとしている人が集い、対話し、つながる場 である本イベントのワークショップに、SHIFTのふりかえりエバンジェリスト・森 一樹が登壇。

ファシリテーターのnambu氏 とともに、森はアジャイル開発で行われる「ふりかえり」の手法を体験する場を提供しました。本イベントレポートでは、会場での様子をお届けします。

-

Software engineer nambu氏

ソフト開発に携わるなか、チームリーダー、”スクラムマスターっぽいプロジェクトリーダー”、アジャイルコーチを経験。社内の技術講座の講師も務める。

自分と自分のまわりがHappyに働けるための方策を日々模索中。 -

株式会社SHIFT ふりかえりエバンジェリスト 森

みんなに強化魔法をかける人。ふりかえり・チームビルディング・ファシリテーションを軸に、よいチーム・組織をつくるために日本全国で活動中。ふりかえりの組織導入・個別相談・ワークショップ・研修や、アジャイルコーチを行う。2025年6月SHIFTに入社。

目次

「失敗が怖い」から「まず試す」へ

「知らない人と未知の手法を通して対話する」機会を提供するため開催された本ワークショップ。

対象者は、こうしたイベントに初参加でギャザリングに慣れてない人(ほかの人と話すことで新たな気づきを得たいけれど知り合いがいない、初対面の人と積極的に話す勇気がないという人)が中心です。

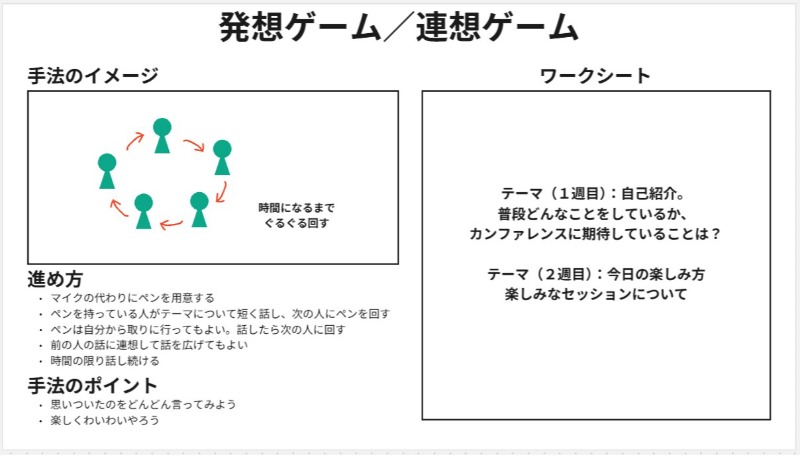

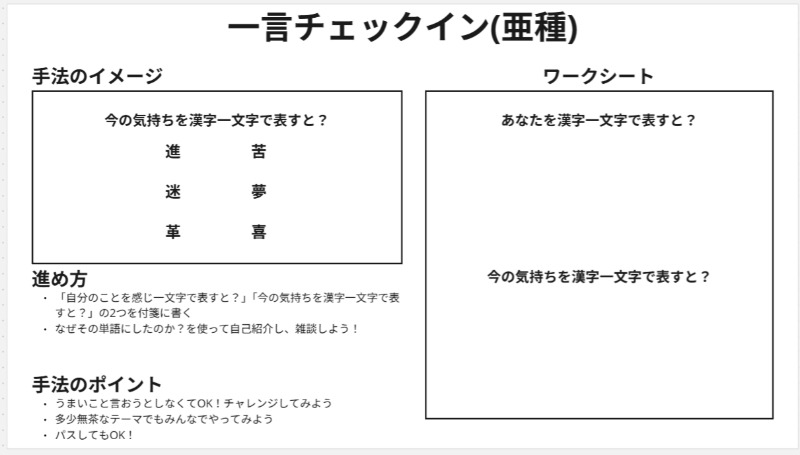

そんな人たちが集まってグループメンバーや手法を入れ替えながら、全部で30個のうち少なくとも4つのふりかえり手法が体験できるワークショップでした。

今回は、KPT (Keep、Problem、Tryで構成されるふりかえり手法)やYWT (やったこと、わかったこと、次にやることで構成されるふりかえり手法)といった定番の手法以外のものを多数取り扱いました。

「試してみたいふりかえり技術や手法をインターネットで見つけても、職場に相談できる人や、それに精通したベテランがいないことが多いのではないでしょうか。

『挑戦してみたいけど、何もわからない人同士でやっても失敗するかも』と悩まされる場面が多々あると思います」と、ファシリテーターのnambu氏は問いかけました。

nambu氏自身も、「ふりかえり」の文化が根づいていない環境に身を置いていると前置きしたうえで、「スクラムフェスのようなコミュニティやイベントでみなさんが頑張っていらっしゃる姿からエネルギーをもらっています」と笑顔を見せました。

それでは、本ワークショップの目指すゴールは何でしょうか。nambu氏は、「失敗しても大丈夫、最悪の事態に陥ることはない という自信をもてたり、前向きな気持ちになったりする。

もしくは、『 やってみないとわからないというものは、ポジティブなもの』 という感覚をつかむきっかけになればと思い、このワークショップを設計しました。」と説明されました。

また、使ったことのある手法が増えれば、現場でまったく新しい手法をとり入れることによる緊張感を軽減できるはず。

そして、ときにコミュニケーションがむずかしいリモートワーカーとっては、実際に付箋などをつかって手を動かすことで新しいつながりをつくる勇気が生まれるかもしれない。

そんな想いを込めて、本ワークショップは開催されました。

nambu氏の想いを受け、本ワークショップの企画・設計を行い、nambu氏のファシリテーターとしての成長を支えているのが、「ふりかえりエバンジェリスト」として活動しているSHIFTの森 一樹です。

森は、「これからスクラムマスターやアジャイルコーチを目指すみなさんにとって、ワークショップを運営したり、企画したりするスキルは必要になると思います。その足がかりになればと思い、サポーターを引き受けました。」と笑顔で語りました。

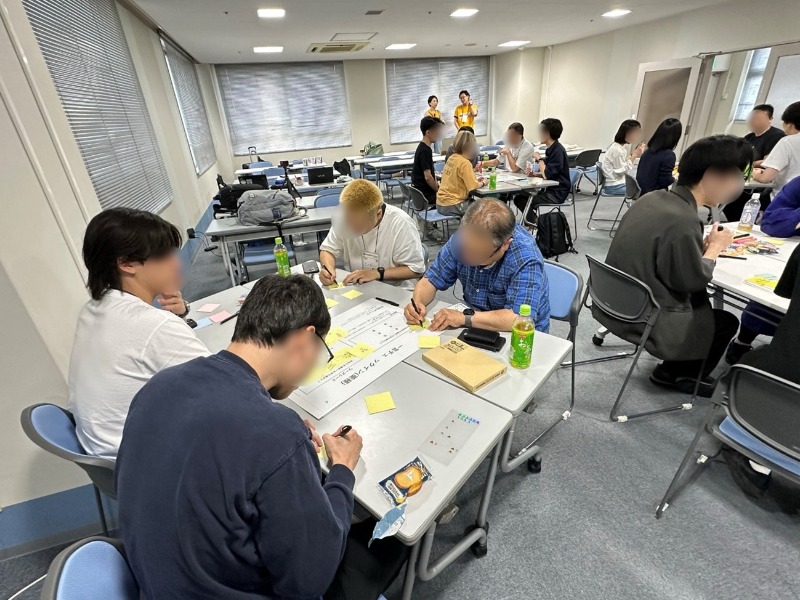

「楽しかった」の声多数!笑顔が咲いた会場の様子

ワークショップは、下記の流れで進行しました。

- 簡単な自己紹介(1人15秒)

- ふりかえり手法の選択(1分)

- ふりかえり手法をやってみる(10分)

- やってみた手法をふりかえり、付箋でコメントを残す(1分)

- メンバーの入れ替え(2分)

このサイクルを、15分ごとに3回繰り返しました。

「メンバーシャッフル」に関しては、1サイクルが終わるごとに、テーブルの半数のメンバーが別のテーブルへ移動するというもの。

なお、森は参加者に「できるだけ知らない人がいるテーブルを選んでください。」と伝えていました。

試してみるふりかえり手法の一例

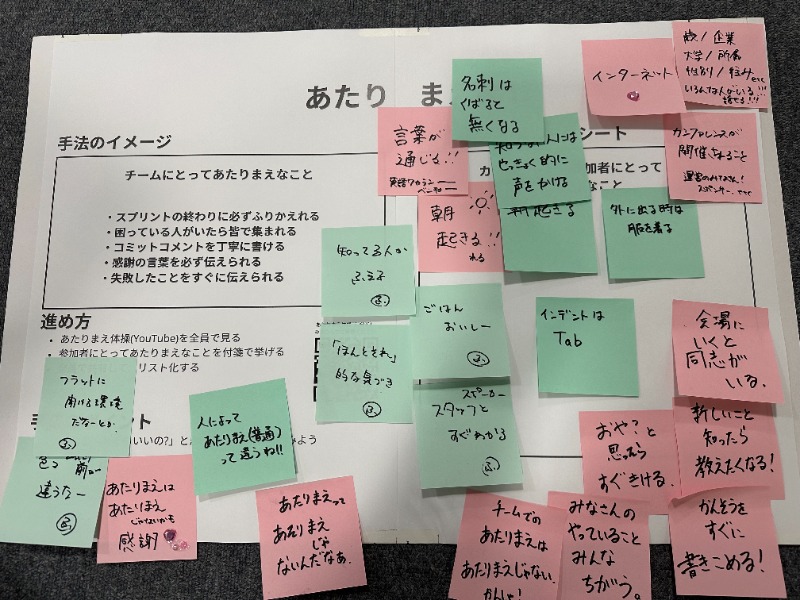

手法のポイントには安心感を高めるメッセージも

各サイクルの最後に設けられた「手法自体のふりかえり」について、森は「『 この手法はどうだったか』『進め方はどうだったか』などの感想を付箋に自由に書いてください。」と参加者に呼びかけました。

そして、1サイクル目が開始。参加者はそれぞれ緊張した面もちで自己紹介をはじめていましたが、次第に表情が柔らかくなり、笑い声が室内に響くようになりました。

室内の熱量は、手法を振り返るための付箋にも表れます。

森やnambu氏は、特に残り時間についてアナウンスを行っていませんでしたが、参加者は自発的にふりかえりを進め、感想を記入したり参加者同士で共有したりしていました。

手法を体験した所感を付箋に記入

参加者の素直な感想が集まる

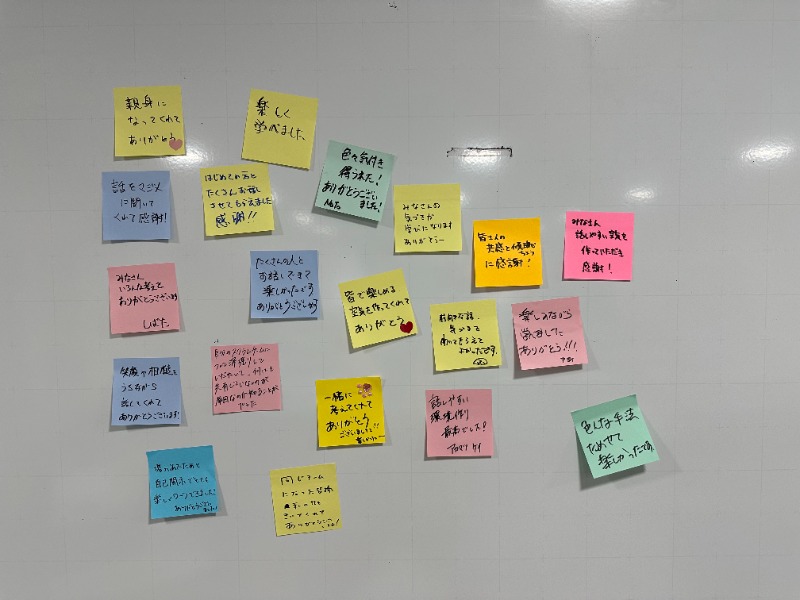

終盤には、ワークショップ自体をふりかえった感想を共有する時間が設けられました。参加者は、森の案内に従って思い思いの感想を付箋に記入し、その内容について話しあいました。

参加者がすっかり打ち解けている様子を見て、森からも笑顔がこぼれていました。

ふりかえり手法に「試しに挑戦してみた」結果…楽しいという感想が非常に多い!

最後に、nambu氏は今回のワークショップのベースとなった「ふりかえりカタログ 」を紹介しました。

これは、ふりかえりエバンジェリストの森が古今東西から集めた、さまざまなふりかえり手法をまとめた資料です。興味のある方は、ぜひ目を通してみてください。

ふりかえりカタログはこちら

(※本記事の内容および取材対象者の所属は、イベント開催当時のものです)