「若手中心の内製アジャイル開発で研究開発に挑戦」SHIFT Agile FESイベントレポート

2025年5月17日、SHIFTは「People-Centric Agile: Crafting Quality」をコンセプトに据えるハイブリッドイベント「SHIFT Agile FES」を開催しました。

同イベントでは、アジャイル開発を積極的に取り入れ、品質担保に活かしてきたSHIFTならではの視点から、人間中心のアジャイルのあり方を参加者のみなさんと考える場を提供。

本記事ではソフトバンク アジャイルコーチ兼Agile Transformationの河村 信宏氏と、同社のスクラムマスター 李 多美氏、SHIFTのアジャイルコーチ 谷川 智彦が「若手中心の内製アジャイル開発で研究開発に挑戦」をテーマに、プロジェクトの「波」をいかに乗りこえてきたのか、お届けします。

-

ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 データ基盤戦略本部 デジタルインフラ開発統括部 アジャイル推進部 アジャイルコーチ 兼 Agile Transformation 河村 信宏氏

2021年にソフトバンク株式会社に中途入社。2015年にスクラムと出会い、スクラムマスターとして実践を積む。現在はアジャイル推進およびアジャイルコーチとして活動中。組織のアジャイル変革やスクラムの導入支援を行い、実践的な知見を活かしたコーチングに取り組んでいる。

-

ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット統括 データ基盤戦略本部 デジタルインフラ研究開発統括部 超分散基盤開発部 基盤インテグレーション課・システム統合SWP スクラムマスター 李 多美氏

2020年ソフトバンク株式会社中途入社。前職ではプログラマーとしてシステム開発に従事し、ウォーターフォールの商用システムの開発を経験。現在はNEDO研究プロジェクトに従事。本案件では2024年5月からスクラム開発をはじめており、自身のスクラムマスターとしての経験を積み、現在も成長と学びをつづけている。

-

SHIFT アジャイル推進部 アジャイルコーチ 谷川 智彦

数年前からWell-beingの研究をはじめ、心理的安全性、組織アジャイルを学ぶ。自らがWell-beingな状態になることを目指して、2023年5月にSHIFTへ入社。Agile Japan 2023に登壇し、イベント運営に業務スクラムを適用した事例を講演。本プロジェクトではアジャイルコーチとして参画。

目次

ポスト5G研究開発プロジェクトの全貌と「若手中心・内製アジャイル」の狙い

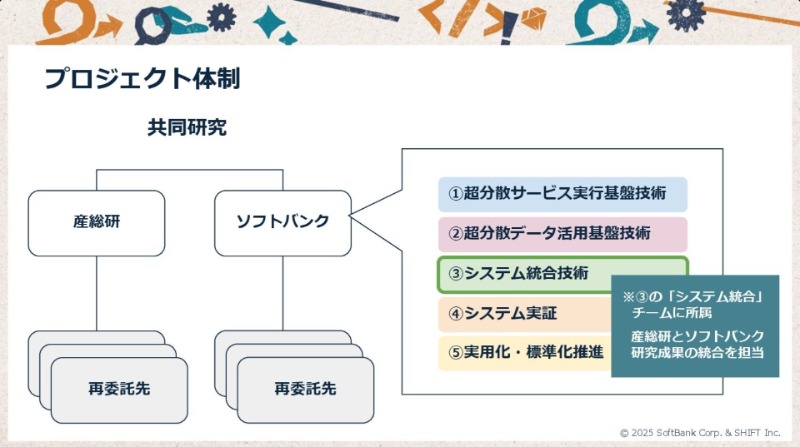

李氏:このプロジェクトはポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業というNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託事業の研究テーマの1つです。

産総研(国立研究開発法人産業技術総合研究所)とソフトバンクが共同で、5つのテーマについて5年間かけて研究開発を行う壮大なプロジェクトです。

目標は、ポスト5G時代に対応した高い処理能力をもちながらも、安価で誰もが簡単に利用できる「超分散コンピューティング基盤」を実現することです。

この基盤を社会実装することで、さまざまな分野のデジタル化と社会のDXを推進します。

プロジェクトには、いくつかのチームがあります。私と谷川さんが所属しているのは、そのなかの「システム統合技術」というテーマを扱うチームです。

このチームは、各研究チームの成果を文字通り「統合」する役割を担っており、プロジェクト全体の成果を形にするうえで非常に重要で、かつ大変な役割だと感じています。

革新をつくり出す先端開発プロジェクトの4つの特徴

谷川:このプロジェクトの4つの特徴を教えてください。

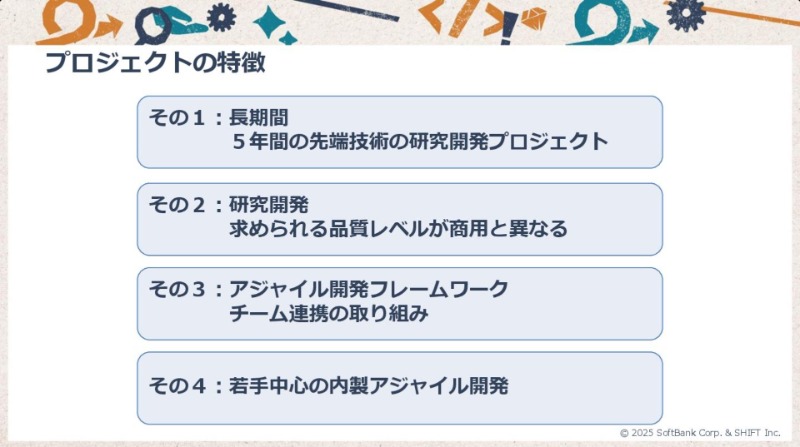

李氏:1つ目は、前述のとおり5年間にわたる先端技術のプロジェクトである点。

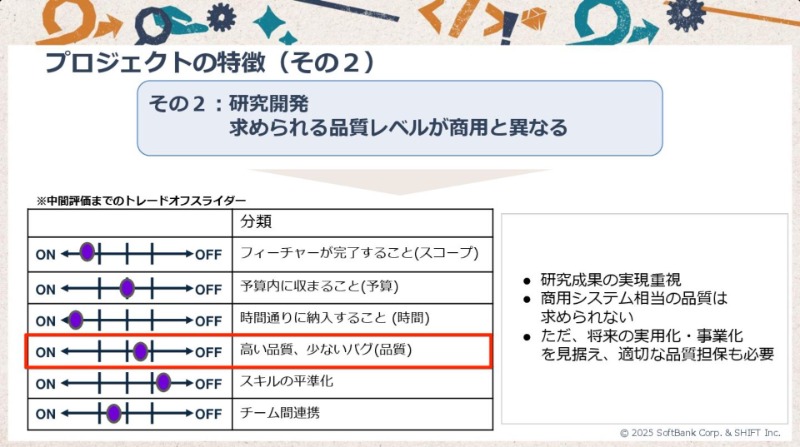

2つ目は、求められる品質レベルが商用と異なる点です。

例えば、プロジェクトの中間評価までの「トレードオフスライダー」(開発における優先順位を示す図)を見ると、品質の優先度は、実はそこまで高く設定されていません。

これは、「価値ある研究成果を出すこと」を最優先にしているためです。

3つ目は、アジャイル開発のフレームワークを活用した取り組みである点です。このプロジェクトではチーム間の連携を強化するために、さまざまなアジャイルプラクティスを導入しています。

谷川:ここはとても工夫されていましたよね。

李氏:はい。まず四半期ごとにプロジェクトのチームメンバーが一斉に集まって次の四半期の計画を行うイベントを開催しました。

こちらはスケールドアジャイルのフレームワークを参考に設計をしていますが、型通りには行わず、現場の負担が少ない形をとって進めています。

次にワークショップですが、毎月実施して各チームが自分たちの研究成果や技術調査、課題などをもち寄ってみんなでディスカッションする場になっています。

そのディスカッションを通じて新たな気づきを得たり、認識の齟齬をなくしたりする場として活用されています。

谷川:情報共有の場としても機能していると。

李氏:その通りです。次にスケールリファイメントですね。こちらは統合バックログというチーム連携のための共通のバックログを別途立てて運用しており、そちらのリファイメントをする会議です。

こちらもスクラムスケールのフレームワークを参考に計画して進めていますが、必要最低限のイベントのみ実施する形です。

そして最後、「Scrum of Scrums」(SoS)ですね。スクラムマスターが集まって、各々の悩みやいろんな議論をオープンに行う場になっています。お互い息抜きもでき、和みの場になっているところです。

谷川:本プロジェクトの4つ目の特徴は、「若手中心の内製アジャイル開発」ですね。

李氏:はい。若手従業員も高度な技術を含め、いろんなチャレンジができるプロジェクトになっています。

研究開発の最前線で立ちはだかった6つの壁と突破口

谷川:プロジェクトの輪郭が見えてきました。このプロジェクトには6つの大きな壁があったと伺っています。

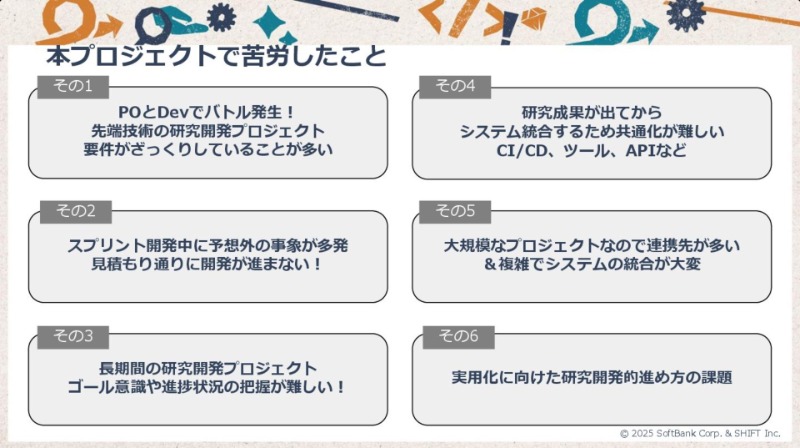

李氏:1つ目の苦労は、「PO(プロダクトオーナー)と開発チームでバトル発生」です。研究しながら開発を進めるという特性上、どうしても要件が初期段階では詳細まで詰められないことがあります。

POとしては、実現したいビジョンはあるものの、受け入れ条件がやや抽象的になってしまうケースがありました。

そこで、開発チームとPOの間で落としどころを議論するのですが、ときにはお互いの認識がなかなか合わないこともありました。

谷川:どのように対処されたのですか?

李氏:メンバーと1on1を行い、それぞれの考えや懸念を丁寧に聞くようにしました。

また、技術的な不確実性が高い部分については、「スパイク」という調査タスクを活用して、要件を具体化してから開発に着手するように促し、要件を明確化できたと思っています。

つづいて、2つ目の苦労は「スプリント開発中に予想外の事象が多発し、見積もり通りに開発が進まない」です。

例えば、ほかのチームが開発した機能を自分たちのシステムに統合しようとした際、インターフェースの仕様が最新版ではないなど。

また、研究開発特有のむずかしさとして、将来的な課題まで深掘りしすぎてしまったり、未知の技術に対してどのようにアプローチすればよいかわからず、試行錯誤に時間がかかったりすることもありました。

谷川:ここは我々アジャイルコーチ陣もいっしょになって、チームのみなさんと議論を重ねた部分でしたね。

李氏:3つ目は、「長期間の研究開発プロジェクトで、ゴールや進捗状況の把握がむずかしい」点です。

長期プロジェクトであるがゆえに、メンバーが「いま、自分たちは全体のどのあたりにいて、次に何をすべきなのか」がわからなくなり、迷子になってしまうことがありました。

そこで、最終ゴールだけでなく、中間ゴールも設定し、マイルストーンを明確にしました。また、リリースバーンアップチャートといった視覚的なツールを活用して、進捗状況をチーム全体で共有しています。

4つ目は、「研究成果が各チームで出てからシステム統合するため、共通化がむずかしい」という点です。

各チームが独自に研究開発を進めたものを、後からまとめようとすると、当然ながらアーキテクチャや技術選定、データのもち方などで非互換な部分が出てきます。

そこで、開発メンバーから「早期に技術情報を共有しよう」という動きが自発的に出てきました。例えば、毎月開催するワークショップのなかで情報を積極的に発信したり、課題を早期に発見して対応したりするようにしています。

谷川:開発メンバーからの自発的な動きはすばらしいですね!

李氏:5つ目は、「大規模プロジェクトで連携先が多く複雑なため、システムの統合が大変」な点です。

統合においては、進捗管理と課題管理が生命線だと考えています。そのため、バックログ管理ツールを統一し、関連情報をなるべく一元管理するようにしています。

6つ目は、「実用化に向けた研究開発的な進め方に課題がある」です。これは、研究開発フェーズと、その先の実用化フェーズでは、求められる設計思想が根本的に異なるという課題です。

研究開発段階では、新しいアイデアを試したり、プロトタイプをつくったりすることが重視されますが、実用化となると、安定性、信頼性、保守性といった品質特性がより重要になります。

谷川:つまり、研究成果をそのまま商用サービスにできるわけではないと。

李氏:はい、ほぼ不可能だと考えています。ですから、研究フェーズから実用化フェーズへ移行する際には、チームメンバー全員が意識を切り替え、実用化を念頭に置いた開発を進める必要があります。

この意識改革をチーム全体でどのように行っていくかが、これからの課題の1つだと考えています。

次世代インフラ創造の使命感と、社会貢献への実感が生むモチベーション

谷川:このプロジェクトを通して「うれしかったこと」もたくさんあったと思います。そんな「充実の波」について教えてください。

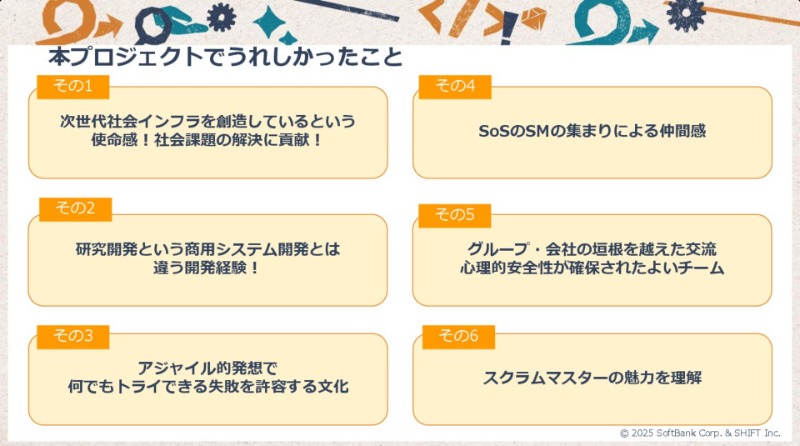

李氏:1つ目は、「次世代社会インフラを創造しているという使命感、社会課題の解決に貢献している」点です。

自分たちが開発しているものが、ポスト5Gという次世代の社会インフラを支える技術になるんだという実感は、大きなモチベーションにつながっています。

2つ目は、「商用システム開発とは異なる開発経験ができる」点です。

「価値の実現」や「スピード」をより重視し、世の中にまだない新しいものを生み出すという、研究開発ならではのむずかしさと楽しさの両方を日々体験できています。ゼロからイチを生み出す面白さ、と言えるかもしれません。

谷川:内製アジャイルで進めていることも、メンバーの成長につながっているのではないでしょうか。

李氏:おっしゃる通りです。内製でアジャイル開発を進めているため、メンバー一人ひとりが自ら考え、主体的に動くことが求められます。

その過程で、開発スキルが身につくことはもちろん、ビジネスパートナーのみなさんとも「協働」という関係性を築けるようになったと感じます。

3つ目は、「アジャイル的発想で何でもトライでき、失敗を許容する文化がある」点です。

社内には、新しい挑戦を後押ししてくれる雰囲気があります。上司や先輩も、私たちの意見を真摯に聞いてくれますし、たとえ失敗しても、そこから学びを得て次に活かせばよいという考え方が浸透しているように感じます。

谷川:それはすばらしいですね!私はさまざまなお客様のアジャイルコーチングをしていますが、御社の挑戦を奨励し、心理的安全性が高い文化は、アジャイルを推進するうえで本当に大きな強みだと感じています。

李氏:ありがとうございます。4つ目のうれしかったことは、「SoSで、スクラムマスターの仲間感が醸成できた」点です。

それぞれの悩みや困りごとを共有したり、成功事例を共有したりすることで、安心感を覚えたり、ほかの人の経験から学んだりすることができます。和みの場であると同時に、みんなで成長する場になっていますね。

谷川:仲間がいるというのは心強いですね。

李氏:5つ目は、「グループ会社の垣根を超えた交流、心理的安全性が確保されたよいチームと働ける」点です。

このプロジェクトには、さまざまな組織に属する人が参加しています。それでも、組織の垣根を越えて、1つのチームとして目標に向かっていけるのは、上層部の方々がアジャイル開発に対して深い理解を示してくれたためです。

6つ目は、「スクラムマスターの魅力を理解できた」点です。先ほど自己紹介でもお話しした通り、私はこのプロジェクトではじめてスクラムマスターを経験しました。

正直なところ、最初のころはスクラムマスターの活動が、具体的にチームやメンバーにどう貢献できるのか、あまり明確なイメージをもてていなかったんです。

ですが、チームのメトリクスを分析し、そこから見えてくる課題に対して、さまざまな改善策を試行錯誤していくうちに、少しずつ手応えを感じるようになりました。

「メンバーに価値ある情報を提供し、チームが成果を出しやすいように支援すること」は、意味のあることだったんだと実感できるようになりました。

これは開発現場だけでなく、チームで成果を出すどんな場所でも活かせると気づいて、自分のキャリアにも少し自信がもてましたね。

谷川:最後に、今後の抱負を教えてください。

李氏:このプロジェクトはまだ道半ばであり、今後もこれまで以上にさまざまな困難や予期せぬ「波」がやってくると予想しています。

ですが、これまでの経験で得た学びやチームとの信頼関係を活かして、アジャイルを使いこなしながらプロジェクトを成功に導いていきたいと思っています。

そして、この経験を糧に、これからもアジャイルな働き方を通じて価値を提供しつづけていきたいです。

谷川:本日は、貴重なお話をありがとうございました!

(※本記事の内容は、イベント開催当時のものです)

この記事のタグ