SHIFTのITソリューション部では、単なる受託開発にとどまらず、お客様のビジネス課題の本質に切り込む“真のDXパートナー”としての支援を展開しています。

クラウド技術を活用した柔軟な支援体制の裏側には、現場で得たナレッジの共有とチーム力がありました。

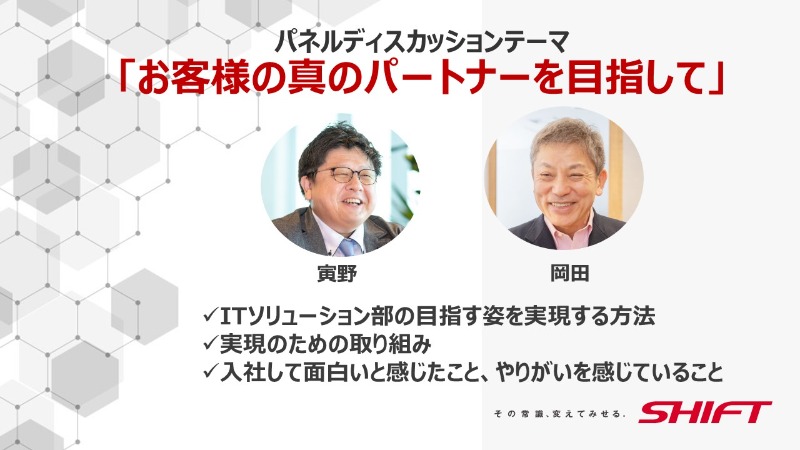

今回は、現場の最前線で活躍するITソリューション部インフラサービスグループ寅野と岡田に、現場でのリアルな取り組みやSHIFTならではの仕事の魅力について話を聞きました。

同部の採用説明会でのパネルディスカッションの様子をお届けします。

-

インフラサービスグループ 寅野

新卒から一貫してIT業界に従事。独立系SIerでアプリケーションおよびインフラエンジニアや大規模PMOを経験した後、アクセンチュア株式会社でアウトソーシングコンサルタント、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社でクラウドインフラアーキテクトなど、ITに関するさまざまな経験を経て、2021年8月にSHIFT入社。現在はAWSのプロフェッショナルとして、お客様へのアーキテクチャ検討からデリバリーまでを一気通貫で担当しつつ、社内では「AWSができる企業」の発信プロジェクトを牽引している。

-

インフラサービスグループ 岡田

大学で物理学を学んだ後、IBMに入社して半導体やメインフレームの設計に従事する傍ら、大学院でコンピューターエンジニアリングを専攻。その後、ITアーキテクトとしてシステム開発に20年ほど携わった後に、2021年2月にSHIFTに入社。現在はインフラアーキテクトとして主にシステム開発の上流工程を担当している。

目次

お客様と共に汗をかく“真のDXパートナー”をめざして

寅野:私は、新卒からIT業界で働いてきました。独立系SIer、コンサルティングファームを経て「お客様にもっと伴走したい」、「その傍らで技術を磨きたい」と考えるようになり、2021年8月にSHIFTへ入社。

現在はAWSのプロフェッショナルとして、アーキテクチャの検討からデリバリーまで一気通貫でお客様をご支援しています。

岡田:私は、新卒のときに大手の外資系ITベンダーに入社し、40年近くその会社に勤めていました。

定年退職を迎えたとき、前職でプライベートクラウドやオンプレミスにしかふれられなかったことから、パブリッククラウドにふれたいと強く思っていました。

SHIFTに入社してからは、すべてパブリッククラウドを扱う案件にアサインしてもらえたので、とても感謝しています。

寅野:IT業界に長く身を置いて思うことは、これまでのSIは「決まった仕様を納期通りにつくること」を最優先にしてきたということです。もちろん、それはそれで価値がありました。

ですがいまは、世の中の変化があまりにもはやい。案件立ち上げの際に決定した要件が、走り出したときにはすでに現場のニーズとズレているということが当たり前のように起きます。

そうなると、「変化が起こる前に決めた仕様書通りにつくりました」だけでは、お客様の本質的な課題解決にはならないですよね。

そのため私たちは、単なる受託ではなく“共創”の姿勢で、お客様といっしょに考え、いっしょに悩みながら、最適な答えを探っています。

こうした姿勢でお客様に関わる存在が、本当の意味での「DXパートナー」だと思っています。

プライムならではの対応力でお客様の目的を果たす

岡田:まさにその通りだと思いますし、それを実践できることがSHIFTで働く醍醐味ですよね。

私はいま、お客様と非常に密にディスカッションしながら進めていく案件に関わっています。プロジェクト開始当初は、要件も大まかなものしか決まっていませんでした。

だからこそ「真のDXパートナー」であるためには、「システムをうまくつくる方法」よりも「何をつくるべきか」を見極めることが求められています。

これを見極めるためには、お客様のビジネス要件や実現したいことを深く理解する必要があります。

そのうえで、最適なソリューションアーキテクチャを選択し、かつ、さまざまなアーキテクチャの選択肢のなかからそれを選んだ理由を論理的に説明し、お客様に納得していただいたうえで進めていく、という仕事の進め方が必要だと思います。

このようにお客様と直接話せるのは、プライムとして仕事を行うことができるからこそだと思います。

「何を、どのようにつくるか」はビジネス要件を基に私たち自身が整理する必要があるため、責任が問われるむずかしい仕事でもあるわけですが、やりがいも大きいです。

お客様と近い位置で働きたいという方に、SHIFTはマッチすると思います。

寅野:私も最近、「お客様の実現したいこと」を汲みとる重要性を感じたことがありました。

新規のプロジェクトに初期から関わったのですが、私が担当するインフラへの機能要件や業務要件が固まっていませんでした。しかし、リリースのスケジュールだけは決まっている。

私たちは、お客様が頭のなかで描いている“こうしたい”という思いを言語化し、そこに対して、インフラはもちろん担当領域ではないアプリケーションの側からも、お客様をどう支援できるかを1つずつ提案していく必要がありました。

合意形成を段階的に進めながら、「いつ何をするか」というロードマップを引いていく作業は、とてもチャレンジングでしたね。

お客様の要件に合わせて柔軟に対応できるのは、SHIFTがプライムとして案件に参画しているからだと思います。

岡田:お客様の要件は、プロジェクトが進むうちに変わるものですね。

そのため、私たちはつねにお客様とディスカッションしながらプロジェクトを推進していくわけですが、これはお客様の期待に応えながらSHIFTのビジネスを拡大する機会があることも意味しています。

それが我々の基本的なビジネスの進め方でもありますね。

柔軟性と対応力を高める「ナレッジベース」を充実させていく

寅野:こうした柔軟な対応力が必要だと聞くと、ベテランにしか務まらないのではと不安に思う方がいるかもしれませんね。たしかに、対応力は個人の経験や勘に依存してしまいがちです。

そこで、いま私たちはその属人的なノウハウを「共有知」にする仕組みをつくろうとしています。

具体的には、岡田さんといっしょに、現場で得た知見を「再現性のあるナレッジ」として整理し、それを社内で共有・再利用できるようにしていきます。

例えば「この要件だったら、こういう設計パターンがよくフィットする」とか「この規模なら、こういったレビュー体制が有効」といった実践的な知識です。

AIやツールなどを使いながらナレッジ整備していくことで、ほかのお客様の案件でも高い品質を維持できます。

岡田:ほかのSIerと同じことはしたくありません。いまは、お客様からの期待値がどんどん上がっているため、「ただつくるだけ」では競争力が上がらない、差別化できない時代ですよね。

お客様の要望は、“高い品質のものを、短い時間で、低コストで提供してほしい”というものですね。

そのために、現場で得たナレッジのエッセンスをドキュメント化したり、コードサンプルに落とし込んだりしています。この「ナレッジベース」には、すべてのSHIFTメンバーがアクセスできます。

SHIFTには多様な案件が舞い込みますが、ナレッジベースを基にインフラ設計を提案することを行っています。

寅野:「境界をつくって制限しない」という点では、ナレッジベースにもSHIFTらしさが出ているなと思います。

SHIFTはDXパートナーとして、幅広い技術を多様なお客様に提案しています。

それは、CI/CDやセキュリティ、AI、データ分析といった領域に深い知見をもつ社内の人材を組み合わせることで多岐にわたる案件に対応できるから。

さらに、品質保証のチームとも密に連携していて、プロダクトのリリース後まで一貫して伴走できる。こうした“エンドツーエンド”の体制が整っているのは、ほかのSIerにはなかなか真似できないSHIFTの強みだと思います。

岡田:「全部任せてください」と胸を張っていえる体制ですよね。実際に、お客様から「こんなに手厚く支援してくれると思わなかった」といわれたことがあります。

SHIFTは、“チームワークで価値を提供する”ことを大切にしているから、分野が違っても自然と助け合う文化がありますね。

それはグループ会社でもみられます。SHIFTグループ全体で価値提供することを指す「ONE-SHIFT」という言葉が体現されていると思います。SHIFTのチームワークを、ぜひ体感してほしいですね。

(※本記事の内容および取材対象者の所属は、イベント開催当時のものです)