アジャイル推進部の組織長3名が登場する同部のご紹介動画が完成しました!

本記事では動画内のQ&Aパートとアフタートークをピックアップ。それぞれの入社理由、アジャイル推進部の魅力や組織のアジャイル化に対する思いについて語りあっています。

動画全編はこちら👇

目次

第一部:SHIFTに入社してよかったことは?

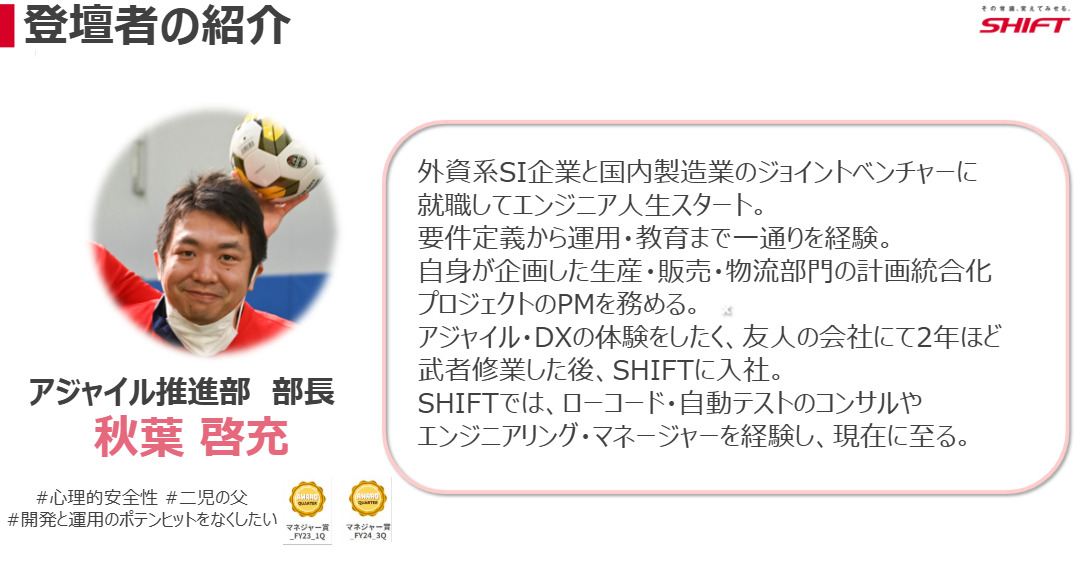

秋葉:同じ志をもった仲間が多いことです。アジャイルが好きな人、自動化が好きな人が多いので、高い目標をもって切磋琢磨できます。

和泉:おっしゃる通りですね。僕の場合は、アジャイルに限らない話ではありますが、SHIFTに入社した理由の1つが評価制度がすごくわかりやすく、曖昧さがないという点なんです。

曖昧さがない分、厳しさもありますが、頑張りが成果として反映されやすいのでモチベーションを維持できます。

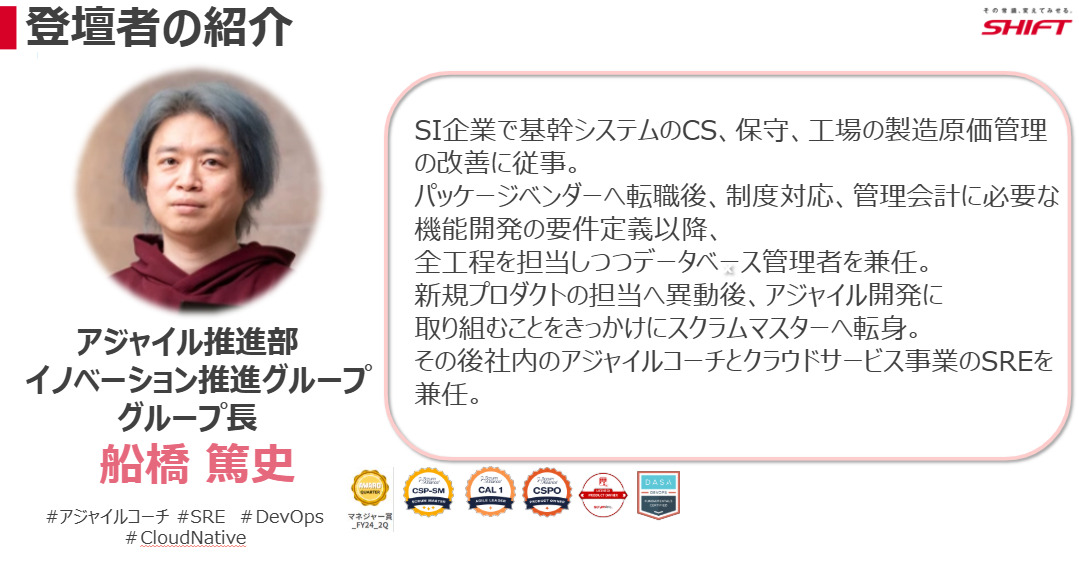

船橋:マネジメントとプレイヤー、各々が進みたい道に進めるところもいいですね。

スクラムマスターとして成長しつづける道も選べますし、状況や心境の変化にあわせてキャリアを変えることもできます。

さらに、マネジメント層とプレイヤーの距離が近い点もいいなと思っています。これによって、チームのことを「同じ目標を目指す仲間」と認識しやすくなります。

また、SHIFTには、2,000社以上のお客様がいて3,000製品もの支援実績があるので、さまざまなプロジェクトに携われます。

アジャイル関連でいえば、これからアジャイル開発をはじめる企業のプロジェクトや、2〜3年アジャイル開発をしてきたけれどより高みを目指したいチームのプロジェクトに参画できます。

これは、やりがいにもつながっていますね。

第二部:アジャイル推進部はどんな組織?

秋葉:SHIFTは基本的にお客様のインダストリーごとに部門がわかれていますが、アジャイル推進部は横串ですべての部門に入り込み、それぞれの部門がお客様にアジャイルサービスを提供できるように支援しています。

そういう意味では、アジャイル推進部は独立した組織ともいえますし、全事業部の仲間ともいえます。

和泉:経験できるプロジェクトの幅が広いのは、領域横断で支援するからですね。

興味のある領域で経験を積むこともできるし、高い評価を得られそうなプロジェクトに関わることもできる。

新しい技術を積極的にとり入れている部門を支援することもできます。非常に柔軟な選択ができます。

SHIFTは部署異動についても寛容で背中を押してくれる会社ですが、そもそも横串で関わるからこそ組織を俯瞰できる点が、アジャイル推進部で働く魅力だと僕は思っています。

船橋:アジャイル推進部は、勉強会がさかんに行われる組織ですよね。SHIFT全体でも勉強会を定期的に開催していますし。

木こりのジレンマ(※)に陥らないようにしていきたい、より高みを目指したい、どんどんいろいろなものを学びたいという意欲が強い人が多い印象です。

※木こりのジレンマ:「余裕がない」「忙しい」と目の前の作業をこなすのに精一杯で、頑張っているのに成果が出ない様子を表す。仕事の効率が悪いときに使われる。

勉強会には、誰かが講師になって教える形で開かれるものもあれば、誰かといっしょに学びたいなど何かしらの理由で「いっしょに学びませんか」と呼びかけあって開催されるものもあります。

和泉:ひとりで学ぶのってけっこう辛いですもんね。褒めあい、支えあい、互いに「やろうよ」といいあいながら勉強できると、前向きに継続しやすいと思います。

船橋:IT業界には、勉強会のコミュニティが多数あります。それを社内で構築できているのはSHIFTならではの強みですよね。

和泉:自分が得た知識を共有するものもあります。例えば認証基盤の構築案件を経験したメンバーが、そこでの学びをシェアするなど。

一人ひとりが仕事で得た知識が共有されて集合知になり、SHIFTの総合的なスキルレベルはますますあがっていくでしょう。

秋葉:それから勉強会だけでなく、雑談での交流もしています(笑)。

和泉:それも重要ですよね。

秋葉:チャットでは最近こんな料理をつくったよ、とか。そういったざっくばらんなコミュニケーションがさかんに行われています。

船橋:何でも気軽に話せる関係性を構築していることが、勉強会などにおける相談のしやすさなど、心理的安全性の確保につながっているのかもしれません。

和泉:雑談をしているチャットもあれば、真剣な話をしているチャットもありますよね。

例えば、会社として設けているホットラインはありますが、それ以外にも相談事があった際の「駆け込み寺」のようなものが部署内にあるのはいいなと感じています。

第三部:いま課題に感じていることは?

和泉:アジャイル推進部における課題は、人材の採用です。

私はプリセールスとして案件を獲得する役割を担っていますが、せっかく案件を獲得できそうでも対応できるエンジニアが十分に揃っていないと、その案件は失注してしまいます。

それは会社にとってよくないことです。強気なことをいうと、お客様のためにもなりません。

SHIFTが支援すれば状態が改善するビジョンがみえているのに、人が足りていないがゆえに支援できないのは、お客様にとって、社会全体にとって非常にもったいないことです。

そのために、いいエンジニアにはSHIFTにどんどん入社してもらいたい。会社にとっても私にとっても重要なミッションだととらえています。

私自身はいま、JavaとPython知見をもつエンジニアを探しているので、経験がある人はぜひSHIFTに応募していただきたいです。

また、アジャイル開発の案件に関して、グループ会社を含めたONE-SHIFTでチームを組んでお客様を支援するという実績も積んでいきたいので、その意味でも採用はますます強化したいですね。

秋葉:船橋さんが感じている課題はありますか?

船橋:昨今のビジネスは変化が激しく、企業は変化の波にのらなければいけません。そのため、経営陣の決定スピードもまたどんどんはやくなっていきます。

現場側がその波にのるためには、アジャイルやDevOpsのようなスピードをあげられる手法をとり入れていく必要があります。トップからボトムまで波にのり、組織全体をアジャイルでよくしていくんです。

秋葉:アメリカでは大半の組織がアジャイル化していますが、日本では会社全体がアジャイル化しているのはほんのひと握り。

組織の一部にアジャイルを導入している企業さえも全体の20%に留まるというレポートをみたことがあります。

日本を変えるために、SHIFTがアジャイル化を先導したい。お客様の組織やサービスのアジャイル化を支援して、日本全体のアジャイル化につなげていきたいと考えています。

今後は、日本全体にアジャイル化のムーブメントをつくっていきたいですね。

SHIFTが「アジャイル日本一」と呼ばれるようになるときには、日本が「アジャイル先進国」として認識されるようになると確信しています。

第四部:アフタートーク① グループ長ふたりの働くうえでのモットー

秋葉:船橋さんは、そもそもなぜスクラムマスターをやりたいと思ったんですか?

船橋:自らスクラムマスターをやりたい、やりますといったわけではなくて。前職にいたころ、リーマンショックや東日本大震災があって激しくマーケットが変化していました。

会社経営はそうした世の中の変化やビジネスの潮流に追随していく必要があり、当然、現場組織もどんどんアップデートしなければいけません。

決算も昔は年次決算のみで十分でしたが、四半期決算、月次決算と求められ、いまでは週次決算も普通ですよね。

開発もそのスピードにあわせるとなると、週次で何かしらの成果を出さなければいけない。だったら、それに順応できる開発としてアジャイル開発をやりましょうとなりました。

ところが当時所属していたチームでまずアジャイル開発をやってみたところ、途中でこれはアジャイルじゃないぞと気づいて。

「まずは教科書通りのアジャイル開発をやってみませんか」と進言したら「ではあなたが、それをやってください」といわれ、いまの立場になりました(笑)。

SREも同じです。別にSREをやりたいとか、テストを自動化したいとか思ったことはなくて。効率よく業務を楽にするために自動テストを導入していっただけなんです。

和泉:ペインがあって解消しにいった感じなんですね。

船橋:そうそう。自社サービスの状態がわからないという状態がすごく嫌だし、業務時間外に電話が鳴るのも嫌だから、つねに自分でサービスの健康状態を把握できるようステータスを可視化して社内のどこからでもみられるようにしただけ。

その結果、それをちゃんとした組織としてやりたいからSREをやりましょう、アジャイルをやりましょう、スクラムマスターをやりましょう、自動テストの設定をやりましょうと、やることが増えていきました。

秋葉:いまのエピソード、はじめて聞きました! 船橋さんは生まれたときからスクラムマスターだと思っていました(笑)。和泉さんはなぜ自動化をやりたかったのですか?

和泉:実は自動化が大好き、とかではないんですよね。私は何をやるかより誰と働くかを大事に思っていて、面白い人たちと働きたいと思っています。

アフターファイブでガハガハ笑いながらお酒を飲める間柄も素敵だし、知的好奇心をくすぐられる人と仕事をするのもいいですね。

尊敬できる人がいるとすごく自分自身のモチベーションになります。

そういう人のもとで働きたい、いっしょに働きたい、そういう人をできるだけ助けたい。そういう気持ちを、SHIFTの人と会ったときにも抱きました。

代表の丹下さんもすごく距離が近いじゃないですか。従業員と積極的に関わる人。そんな丹下さんを尊敬しているし、近くにいるのでやる気が出ます。

秋葉:丹下さんは、ある意味1万人を超えるグループ従業員に“素”をみせられているのだから、それ自体がすごいですよね。

和泉:丹下さんの魅力はすごくありますよね。

知的だし「従業員の子どもは孫だと思っている」とよくいっているけれど、本当にそういう感じで接してくれる。だからこの人のために頑張りたいと素直に思えます。

第五部:アフタートーク② 出社派?リモートワーク派?

秋葉:ちょっと雑談なんですけど、リモートワークから出社へ回帰する流れも世の中ありますが、おふたりは出社派ですか?それとも リモートワーク派?

和泉:僕は出社賛成派です。IT業界といえど結局は「人」同士の仕事だと思っているので、顔をあわせて働く方がスムーズに進むのかな、と思う場面も 。

ただフル出社じゃなくてもいいですね。

例えばどうしても出社できない事情があるときにはリモートワークを使うなど、柔軟に選択できる状態が理想的だと思います。船橋さんはどうですか?

船橋:僕は基本的にリモートワークを推奨しています。

出社はコミュニケーションなどの面でメリットがあるのは和泉さんがいう通りです。

ただリモートワークで発生しがちな弊害は、たまに会うだけで改善できるようなものが多いと個人的には思っているんですよ。

秋葉:それぞれの働き方にメリット・デメリットがありますね。とはいえ従業員それぞれが完全に自由に選択できるという状況にするのも、組織運営上むずかしかったりもします。

和泉:そうですね。ガバナンスを利かせる必要がありますから。

その意味では、プロジェクトにあわせて適切なルールを定めて運用することが重要かもしれません。プロジェクトは生き物ですから。鉄の掟で出社かリモートワークかを強いる必要はないと思います。

秋葉:その点、SHIFTの取り組みとして面白いと思うのは、従業員が出社したくなるような仕掛けをつくっているところです。

和泉:丹下さん(代表)が麻布台ヒルズにオフィスを借りたのも、「人が集まりたくなる場所をつくるため」でしたね。

秋葉:フル出社かテレワークかについて、私はそんなにこだわりはありません。

当然、お客様がいる仕事である以上、プロジェクトによって在宅勤務か、出社かの要請のあり方は変わりますし、会社ルールとしてもそう設けています。

ただ、そういった組織ルールを前提にしながらも、個人の都合も配慮した形でできたらいいなと思っています。

※SHIFTのテレワーク制度

制度上、テレワークは希望制ではなく、就業場所は参画プロジェクトによって異なります。詳細は選考時にご案内さしあげます。

(※本記事の内容および取材対象者の所属・役職は、撮影当時のものです)

この記事のタグ