2025年8月29日、30日の2日間にわたり、アジャイルコミュニティの祭典「Scrum Fest Sendai 2025」が開催されました。

アジャイルやスクラムのエキスパートとつながりをもてる本イベントに、SHIFTからスクラムマスター・トレーナーの佐々木が登壇。

「努力家なスクラムマスターが陥る『傍観者』という罠と乗り越えた先に信頼があった話」と題したセッションにて、スクラムマスターとしての成長過程を発表しました。

経験豊富なアジャイルコーチから佐々木が学んだ3つのポイントとは?発表内容をお届けします。

-

スクラムマスター、トレーナー 佐々木 孝博

独立系ソフトウェアベンダーで20年間、基幹システムを対象とした製品の品質管理・SE・開発と、システム開発における上流工程から下流工程まで、また業界も金融・航空・放送・物流・保険など幅広く経験。アジャイルにふれ、スクラムマスターとしてチャレンジをしつづけるべく2021年7月にSHIFT入社。オフショアを含むマルチベンダーのスクラムマスター、アジャイル未経験からチーム立ちあげ支援~組織支援、アジャイルコンサルまでを担う。

目次

なぜ「傍観者」のスクラムマスターが生まれたのか

佐々木:今回は、スクラムマスターの私がプロジェクトの「傍観者」になってしまったという失敗談と、どのように傍観者から脱したかをお伝えしようと思います。

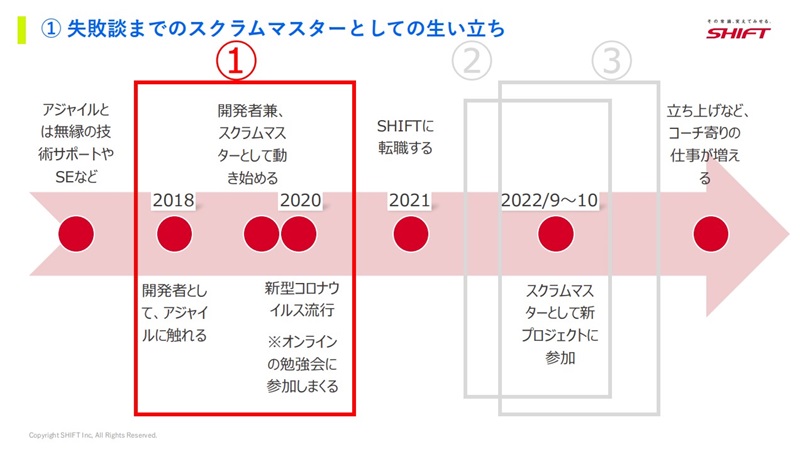

まず私がアジャイルにふれたのはSHIFT入社前の2018年ごろでした。その後は開発者兼スクラムマスターとして働くことになりますが、はじめてスクラムマスターを務めたのは、前職での自社製品のR&D(研究開発)プロジェクトです。

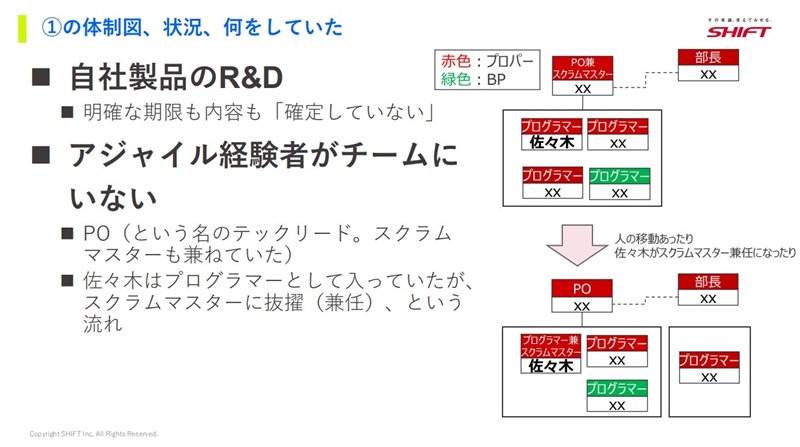

このプロジェクトの特徴は、大きくわけて2つありました。

1つ目は、R&Dという特性上、明確な期限がなく、やるべきことも流動的だったこと。

2つ目は、「アジャイルで開発したほうがよさそうだ」という意見はあったものの、チーム内にはアジャイル開発の経験者がいなかったことです。

加えて、プロダクトオーナー(PO)は存在していましたが、その方が実質的にはテックリードのような役割で、すべての指示をだしていました。

その体制で少し慣れたところで、私がスクラムマスターを担うことになったんです。

なぜ私は「傍観者」になってしまったのか。振り返ると、当時の私はスクラムマスターとしての「How」のインプットだけでプロジェクトをまわせると思っていました。

厳しい期限や外部からのプレッシャーがないなか、とりあえず型通りにできているから「大丈夫だ、うまくやれている」と感じていました。

追い打ちをかけたのは、新型コロナウイルスの流行で、対面での勉強会や交流がむずかしくなったこと。参加ハードルの低いオンライン勉強会に多数参加するようになり、「ちゃんと勉強できている」と思い込んでいたんですね。

オンラインでは、現場の「泥臭さ」や生の声が伝わりにくいという弱点があるにも関わらず……。

傍観者としての失敗談。「スクラムマスターとしてやるべきことはやっている」

佐々木:ここからは傍観者となってしまっていた私の具体的な失敗談です。

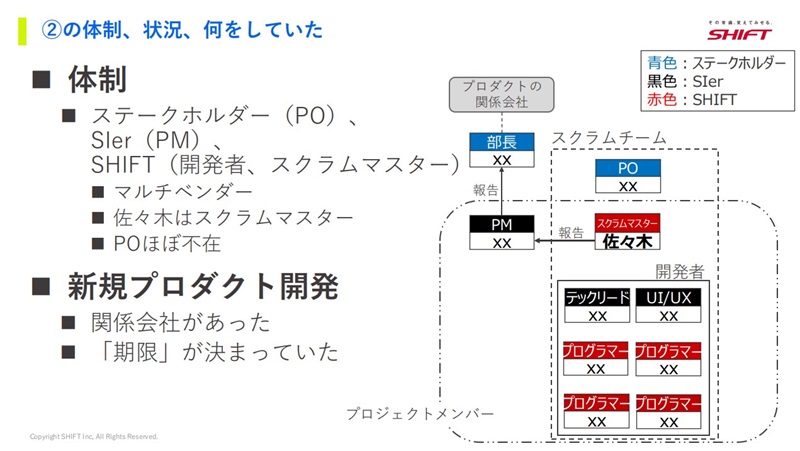

SHIFTへ転職後、担当することになったのはマルチベンダー体制の新規プロダクト開発案件でした。お客様、SIerの開発会社、そしてSHIFTを含むBPで構成され、私はスクラムマスターを担いました。

このプロジェクトには立ちあげ当初からいくつかの問題がありました。

POが実質的に不在であり、MVP(顧客に提供する最小限の価値をもつ製品:Minimum Viable Product)も一向に定まりません。一方、お客様企業だけでなく関係会社も絡む構造で、明確な期限も存在していました。

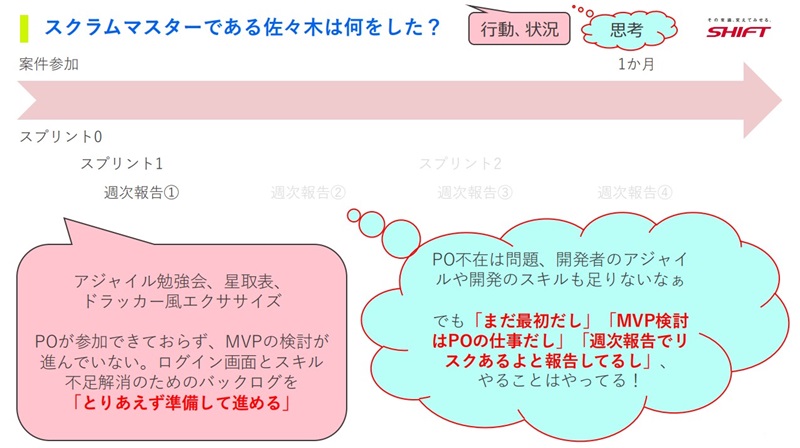

スプリント開始後、まずは勉強会やいくつかのワーク、チャットベースでの開発を進めました。しかし約2週間経ち、スプリント1が終わった時点でベロシティはゼロ。

このとき、私は「POがいないのは問題だよな」「開発者のアジャイルに関する知見や、デベロッパーとしてのスキルが足りていないな」「MVPが見えないままで、先行きが不透明だな」と考えていました。

ですが、傍観者としての私は、「でもまだプロジェクトを立ちあげてまもないし」「MVPの検討はPOの仕事だし」「リスクは週次報告しているし」…つまり、「スクラムマスターとしての自分はやるべきことはやっている」とも考えていました。

そして、プロジェクトの状態は1ヶ月経っても改善されていませんでした。

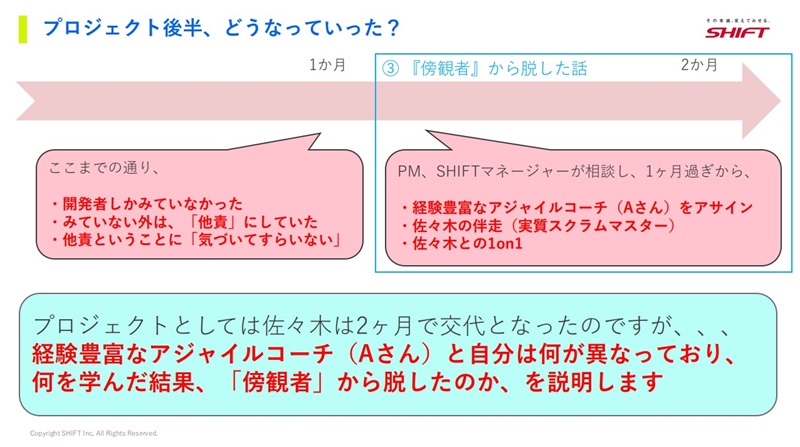

このとき、ステークホルダーやPMはどう見ていたか。

後から聞いて知ったことですが、「先がわからないことは伝わったが、結局どうなるのだろう」「開発者のことしか見ていないよね」「現状が改善されている実感が得られない」というものです。

私には「プロジェクトを前に進めるために何でもする」という泥臭さが抜けて、プロジェクトの傍観者になってしまっていたことが、こうした声からも見てとれます。

経験豊富なアジャイルコーチと出会って感じた3つの違い

佐々木:状況を打開するため、経験豊富なアジャイルコーチであるAさんがチームに加わることになりました。Aさんとの出会いが、私に根付いた「傍観者」としての視点を根底から覆しました。

私とAさんには、大きく3つの違いがありました。

1つ目はスピード。課題を見つけると当日中に解決するほどのスピード感で動きました。

Aさんの姿から、「課題一覧に書いたからいいよね、後でやろう」という思考こそが他責のはじまりであり、すぐ行動することが周囲の信頼を生むのだと学びました。

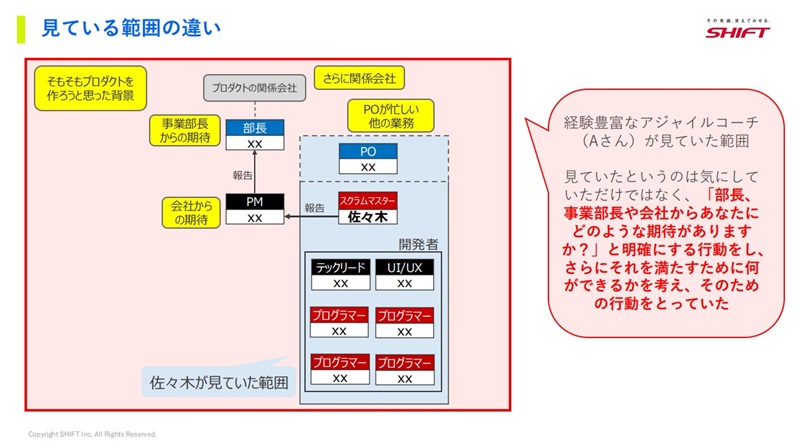

2つ目は、見ている範囲です。私が「自分の責任範囲」として見ていたのは、チーム、それも実際には開発者だけでした。

しかしAさんは、お客様側の部長、さらにはその先の事業部長や会社全体が何を期待しているのかまで、すべてを視野に入れていました。

「ここまで」と線を引くことが他責を生む。線を引かずに「自分に何ができるか?」と考えることで、物事は前に進むのだと痛感させられました。

3つ目は、見ている方向です。私はPOやPM“を”見て行動していましたが、Aさんは彼ら“が”見ている方向を見て行動していました。これにより、Aさんはみんなから「同じ方向を向いている仲間」と認識されていました。

言葉の意味や形式として「伴走する」「忖度しない」という言葉を理解していても、実際には相手の顔色を窺う姿勢になっていたことに気づかされました。

アジャイルへの理解が足りていなかったともいえるでしょう。「小さく・素早く動く」など、スクラムガイドに書いてある言葉自体は理解していましたが、実行はできていなかったんです。

気づきの連鎖で「自分が変わる」

佐々木:この経験を経て、私はスクラムガイドを改めて読み直しました。そこに書かれていた「スクラムマスターは真のリーダーである」という言葉が、はじめて腹落ちしたのです。

私は開発者のためのサーバントリーダーではあったかもしれませんが、チーム全体を見て前に進めるリーダーではありませんでした。

こうした失敗に陥るスクラムマスターが多いからこそ、スクラムガイドには「真のリーダー」という表現があるのだと思いました。

また、「仕事以外にもアジャイルは使える」という言葉に関しても、知識から実感へと変わりました。

「その場で決める」「小さく素早く動く」といったアジャイルの考え方は、日常生活のあらゆる場面で活かせるものです。この経験を経て、私は仕事に限らず、アジャイル思考で行動するようになりました。

私の変化は、周囲からの評価にも反映されるようになりました。ステークホルダーからの信頼が増し、「進みたい方向への『進歩』を助けてくれる仲間」として認められるようになりました。

もちろん会社での評価も向上しましたが、何より私自身の視点が変わりました。「知っているつもりでも本質を理解していないことがある」と考えるようになったことに加え、さまざまなことに興味をもつようになりました。

必然的に、日常生活のなかに気づきが増え、おおげさかもしれませんが「人生観」が変わったと感じています。

もちろん、いまでも完璧ではありません。迅速な行動が増えた分、思考や考えの共有が減り、まわりからは場当たり的に見えるという新たな課題も生まれています。

しかし、それも含めて成長の過程として捉え、みなさんと議論できる場がこれから増えるといいなと思います。

この記事を読んだみなさまには、今日お伝えした失敗談を自分ごととして捉えていただけたらうれしいです。

「すぐ行動する、他責にしない、目的思考で動く」…その先には信頼があるということ。この積み重ねが、私をプロジェクトの傍観者から「真のスクラムマスター」へと押し上げてくれたのです。

熱心に学び、報告も完璧なのに、なぜかチームから信頼を得られないと感じているなら、自分が無意識のうちに「傍観者」になっていないか、一度立ち止まって考えてみてもらえたらと思います。

(※本記事の内容および取材対象者の所属は、イベント開催当時のものです)