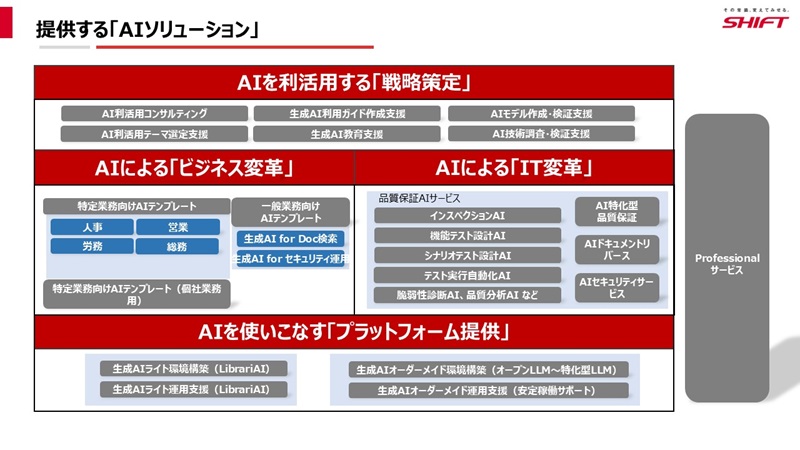

これまで多様な企業・団体のDXを支援してきたSHIFTでは、膨大なデータベースと、品質保証で培った極限まで品質をつくり込む自社の強みを活かし、AIを徹底的に活用。さまざまな製品・ソリューションとして展開しています。

そんななか、まさに「あらゆる領域におけるAI活用をお客様に届ける」ことをミッションに、新たに立ち上がったのが「AIサービス部」です。

技術サービス部門としては珍しく、社長からの超トップダウンで発足した同組織。

当初は6名からのスタートだったところから、現在は60名以上にまで成長し、日々目まぐるしく進化するAI技術を逐次キャッチアップしながら、お客様のAI活用を強力に推進しています。

そのビジョンや葛藤、チームメンバーが得られる経験や同部で築ける「領域往来のキャリア」について、AIサービス部 部長に就任した池ノ上 倫士に聞きました。

-

ソリューション事業部 副事業部長 兼 AIサービス部 部長 池ノ上 倫士

SIer、スタートアップベンチャーを経て現職。SIerでは商品数2,000万件を超えるECシステムの開発・保守・運用を経験。スタートアップでは、不正対策・安全対策などのサービスを開発、経営にも携わる。2017年SHIFT入社後は、技術組織の醸成拡大に従事、数名の組織を1,000名以上に拡大した。現在はVPoE兼 ソリューション事業部 副事業部長 兼 AIサービス部 部長としてSHIFTのAI事業を牽引している。グループ会社4社(分析屋、マネージビジネス、MethodLogic、DeMiA)の社外取締役も務める。

目次

SHIFTの強い意思表示としての、AI組織立ちあげ

――SHIFTではさまざまなAI関連の取り組みを展開していますが、そのなかで「AIサービス部」が担う役割を教えてください。

池ノ上:はじめに少し組織の話をすると、SHIFTには現在「AI」と名のつく部署が3つあります。1つ目は「AI統括室」で、ここは主にSHIFT内の業務効率化に向けた社内開発を行っています。

2つ目は「AIモダナイゼーション統括部」で、ここは「2025年の崖」という市場戦略上非常に重要なキーワードに対して、社会的な課題解決を目指すDXソリューションを提供する部署になります。

そして3つ目が、私が部長を務める「AIサービス部」です。

この部署は、いまお伝えしたところ以外のあらゆる領域におけるAI活用をお客様に届ける立ち位置にいます。

また、社内開発で培われた経験、ノウハウ、プロダクトをお客様に届けることも、AIサービス部の仕事に含まれます。

――どのような経緯で、AIサービス部がつくられることになったのでしょうか?

池ノ上:経営層からの「AIサービス部を設立せよ」という指示で発足しました。これは、SHIFTが “AIにコミットする会社になる” という強い意思表示であり、そのような技術サービス部門としてのトップダウン型の組織づくりは私の経験上はじめてです。

これまではたとえば「DevOps」といった自分がやりたいテーマで動きはじめ、徐々に人数が増えていって、売上が立つことで部門として独立するというボトムアップなプロセスで部署をつくってきました。

今回は、経営指示による部署の立ちあげということで、緊張感があります。部門としてのミッションやポジショニング、具体的な成長目標などを策定しながら日々活動しております。

現在はメンバーも60名以上となり、少しずつ部として提供できるサービスもまとまってきたところ。また私自身がグループ会社4社の取締役を兼務していることもあって、それらの会社とのコラボレーションも増えてきています。

「これはエンジニアリングチームなのか?」という問いと葛藤

――上記スライドに示したようなさまざまなサービス/ソリューションを提供するにあたって、特に重視していることを教えてください。

池ノ上:ほかのサービスと同様、成果が出るところまでお客様に伴走するという点がポイントと捉えています。

AIのようなトレンド技術においては目的と手段が入れ替わっているケースや、「とりあえず導入してみたものの、うまく活用できていない」というケースが多く見受けられます。

我々は導入後の運用まで伴走し、成果が出るところまでいっしょに考えて実現していくことを重視しています。

――先ほど「トップダウン型の組織づくりは技術部門としてはめずらしい」という発言がありましたが、部門を形づくるうえでどのような葛藤がありましたか?

池ノ上:いろいろとあるのですが、エンジニアをどこに導いていくのかとか、どういうメンバーを集めればいいのかみたいなところは、ものすごく悩みましたね。

ソリューション事業である以上、あくまで出口が大事なので。

いわゆる「技術開発」と「用途開発」という2つの議論、つまりは「いい技術の使い道」というテーマが社内にずっとありつづけて、だからこそ、立ち上げ時のメンバー選定は相当悩みました。

データエンジニアやデータアナリストみたいな方々を入れるか入れないかとか。

――最終的に、6人はどういう方々が選抜されたのでしょうか?

池ノ上:いわゆるディープラーニングとか、機械学習モデルの開発をやっていた人たちです。 企画開発やディレクション、それからコンサルの方もいらっしゃいますね。

私自身の葛藤として「これはエンジニアリングチームなのか?」という問いがずっとあってですね。

AIに限らずITの世界って、最終的には “つくる” ところに行き着くんですけど、技術が先行しすぎると、誰も幸せにならないことがある。

そうなると失望につながってしまうので、まずは最初の“成功体験”ってすごく大事だと思っています。

AIのチームと聞くと、みんな「高い数学力をもった技術者集団」をイメージしますが、そういう人たちが必ずしもビジネスのプロフィットを生み出せるかというとそうではない。

AIサービス部が事業拡大するには「お客様に最初に成功体験をもってもらうこと」が重要です。そのためにはまずはコンサルタント的な役割を担う人が必要なんじゃないかと考えていました。

とはいえ技術オリエンティッドな部署なので、技術を知るエンジニアの方々がコンサルティング的な動きや事業牽引の役割を担っているのが現状です。

市場変化への柔軟性、失敗できる環境こそがSHIFTの強み

――AIサービス部がAIソリューションを提供するうえで、ほかの会社にはないSHIFT独自の強みはどこにあるとお考えですか?

池ノ上:創業以来のカルチャーである「業務プロセスの分解・分析」に加えて、「失敗できる環境」があることも非常に大きな強みだと感じています。

SHIFTは、いわゆるシステムインテグレーターとしては最後発ですが、「しがらみ」がないというメリットを享受できる立場でもあります。

売らなければならない自社製品もないため、お客様の立場に立って、真にフラットな姿勢で技術選定やプロジェクト推進ができます。

たとえば、LLMの基盤トレンドがOpenAIからAnthropic、Googleといった形で急速に変化しても、私たちは非常にクイックに技術の切り替えができます。

エンジニアにとっては「何でも使える」「一番楽しいものを使おう」といえる、非常に恵まれた環境だと思います。この柔軟な姿勢は、他社にはない大きな強みだと考えています。

それから私たちのチームは、データ、BI、AIアプリケーション、そしてAIモデル開発という幅広い知識領域が揃っており、そこが非常に面白い点だと考えています。

AI技術はこれからさらなる民主化が進む領域であり、私たちはそこを柔軟にキャッチアップすることで「規模の経済」を追求しています。

たとえば、グループ会社の DeMiAは独自AIをもちいて高精度かつ低コストなテストケース生成を実現した実績がありますが、現在はそれだけではなく、並行して別のアプローチでもソリューションを展開しています。

これは、モデルのオープンソース化やエージェントサービスが差別化要因になってきた市場背景を踏まえて、そこに固執するよりも、より柔軟に姿勢を変えることが重要だと判断したからです。

この「柔軟な姿勢」こそが、SHIFTがもつ大きな魅力であり、将来性につながると確信しています。

急激に変化する市場のなか、何が成功につながるか確実なことは誰にもいえません。失敗することもあるでしょう。

私自身、数多く失敗してきましたが、咎められることなく、また新たなチャレンジに向き合うことができています。こんな会社、ほかにはないと思います。

――現在のAIサービス部が、組織の成長のためにもっとも注力していることは何でしょうか?

池ノ上:ひたすら「アセットづくり」、つまりは標準化です。

さまざまなチャレンジや試行錯誤ができる環境はすばらしいですが、それらを積み上げて強みにし、お客様に安心して提供できるデファクトスタンダードを目指すためには、やはり自分たちの標準アセットが必要になります。

具体的には、「こういうプラクティスならこの基盤がいい」といった技術選定のガイドラインや、「こういう決めごとはこう書く」「ここは自由度をもたせる」などAIエージェントを用いた開発標準などですね。

AI領域の標準化は非常にむずかしいと認識していますが、まだ誰も勝ち組が決まっていない世界だからこそ、業界貢献という意味でもやりつづけねばならないことだと考えています。

本質的には、エンジニアとコンサルタントをわけて考えるべきではない

――AIサービス部で培えるキャリアについても教えてください。

池ノ上:組織としては大きく3つのロール、プリセールス、コンサルタント、エンジニアを据えていまして、それぞれを往来できるような、またエンジニアのなかでも専門領域を往来できるような仕組みを設計しています。

例えばクラウドエンジニアやアプリケーションエンジニアのキャリアの先にテックリードというロールがあるとすると、機械学習ってまた全然違う世界ですよね。

数学的素養があって、確率統計の理解があって、その先に機械学習という理論があってと。

このままこの組織が大きくなっていくと、これらの全然違う領域を跨いだキャリアをつくれると考えて、鋭意仕組みを設計しているところです。

――AIサービス部では、どのような人に仲間になってほしいですか?

池ノ上:一言でいえば、この状況を楽しめる人ですね。日々、机に穴が空くぐらいまで勉強しつづけなければならない状況を楽しみ、半年後にはその知識が古くなっているような日々を面白がれる人です。

AI進化のスピードはつねに想像よりはやいですが、それに置いていかれないように努力しつづけることを、私たち全員がポジティブに捉えています。

――組織内で目覚ましい成長を遂げているメンバーの事例も教えてください。

池ノ上:特に印象的な方として、これまでアーキテクチャや開発に集中していたエンジニアが、お客様に対してソリューションを提案する役割を担えるようになったケースがすぐに思い浮かびました。

まだ知識が広く普及していない領域では、普段は表に出ない役割の人が前に出る機会が多く、まさに「人が変わったように成長し、それを楽しみはじめた」姿だと感じています。

それから開発の生産性向上をリードしていた方が、AI を使ったソリューションを事業として成長させることに楽しみを見出しているケースもあります。

職人気質の方々が、マーケットや損益、サービス設計といった純粋なエンジニアリングからは遠い領域でこのような変貌を遂げるのも、非常に興味深く見ています。

――エンジニアだけどコンサル的に動けるようになる、ということですね。

池ノ上:ちょっと語弊があるかもしれません。先ほどから便宜的に「コンサルタントとエンジニア」という表現をしていますが、本来的にわけて考えるべきではないと思っています。

エンジニアだって、たとえばファイブフォース分析などを当たり前に知っている世の中じゃないですか。

よく事業開発の話になるとテクノロジーとビジネスの対立構造に発展することもありますが、それは違うと思います。

本質的には、新しい技術に対して一生懸命調べてキャッチアップしようとする人と、それをしない人との対立構造なんです。

先ほどお伝えしたキャリア設計も、いまお伝えした考えがベースにあるからこそ、「領域を往来できる」仕組みが可能だと捉えています。

――今日は、ありがとうございました!

(※本記事の内容および取材対象者の所属は、取材当時のものです)