2025年5月17日、SHIFTは「People-Centric Agile: Crafting Quality」をコンセプトに据えるハイブリッドイベント「SHIFT Agile FES」を開催しました。

同イベントでは、アジャイル開発を積極的に取り入れ、品質担保に活かしてきたSHIFTならではの視点から、人間中心のアジャイルのあり方を参加者のみなさんと考える場を提供。

本記事ではクリエーションライン 代表取締役社長 安田 忠弘氏とSHIFT VPoE 池ノ上 倫士が「幸せに働ける組織を目指すリーダーの葛藤と挑戦」をテーマに語り合ったセッションをお届けします。

-

クリエーションライン 株式会社 代表取締役社長 安田 忠弘氏

アジャイルやAI/LLMに精通したプロフェッショナル集団を率い、お客様の「Why」に共感しながら共に価値を創造し、新規プロダクト開発やモダナイズ支援を多数の企業と実践している。人と組織の「喜び」を原点に、日本のJoy, Inc.を目指して日々挑戦を楽しんでいる。Japan Agile Collaboration Kernel理事。

-

SHIFT VPoE 池ノ上 倫士

SIer、スタートアップベンチャーを経て現職。SIerでは商品数2,000万件を超えるECシステムの開発・保守・運用を経験。スタートアップでは、不正対策・安全対策などのサービスを開発、経営にも携わる。2017年SHIFT入社後は、技術組織の醸成・拡大に従事、数名の組織を1,000名以上に拡大した。現在はVPoEとして、組織的技術力の強化を担うとともに、Developers Summit 2025をはじめとする数々の技術カンファレンスにおいてSHIFTの技術組織に関するセッション登壇を行っている。

目次

自己紹介

安田氏:クリエーションラインの安田と申します。以前はソフトバンクグループで新規事業立ちあげに携わり、約20年前に独立してクリエーションラインを創業しました。

現在は「Co-Creation Sherpa®(※)」という事業方針のもと、さまざまな事業会社といっしょにサービス開発やシステム開発を行っています。

「人と組織の喜びとは何か」をつねに模索しながら、最近ではJapan Agile Collaboration Kernel (JACK)という団体の理事にもなり、日本のビジネスをアジャイルで活性化していこうと活動しています。

※Co-Creation Sherpa® …お客様が達成したい目標(山頂にたどりつく)に対して伴走し、ツールなどを駆使しながらときに導き、ときに山頂までのルートをいっしょに考えていく役割を担おうというクリエーションラインのビジョン。顧客伴走型の企画・実装力を指す。

池ノ上:SHIFTでVPoEを務めている池ノ上 倫士です。エンジニアリングのマネジメントをはじめ、ソリューション事業の責任者やAIサービス部の責任者も兼任しています。

最近は人事部門にも籍を置き、エンジニアが働きやすい環境づくりや制度設計にも関わっています。

私が入社した2017年当時、SHIFTは売上高81億円の会社でしたが、現在は1,300億円の売上高を目指すまでに成長しました。

もともとテスト会社だったSHIFTがDX支援企業へと変革するなかで、ソフトウェアテストの自動化やDevOps、そしてシステムインテグレーターとしてのサービス展開と、「技術のSHIFT」と呼ばれるチームづくりに取り組んできました。

軽視していた理念とビジョンが再起のきっかけに

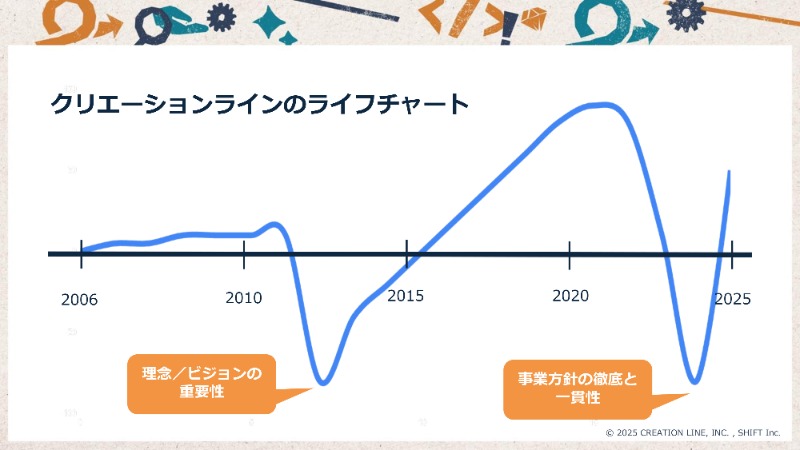

安田氏:下記は、クリエーションライン創業から現在までのライフチャートです。売上ではなくエンゲージメントスコアのようなものと捉えてください。

安田氏:2回大きく落ち込んでいる時期がありますよね。最初の落ち込みは創業初期、私が売上至上主義的なマインドで経営していたころに発生しました。当時は「ビジョンや理念なんていらない」と思っていました。

問題なく案件をこなせるときもありましたが、品質担保が非常にむずかしい案件を受注したことで問題が発生。

従業員が次々と離れ、社内関係もギクシャクしてしまいました。請負開発だったため納品できず、お金ももらえない状態で、経済的にも精神的にもボロボロになりました。

しかし、一部の社内メンバーや取引先から「頑張りましょう」と声をかけてもらい、彼らのために頑張ろうと決意しました。

そんななかで、よいチームをつくる具体的な方法が書かれている『Team Geek』という書籍に出会いました。

特に、Humility(謙虚)、Respect(尊敬)、Trust(信頼)=HRTがそろってこそよいチームになるという考えに強く共感し、自分自身が変わろうと決意。

「どういう環境で働きたいか」「どういう人たちといっしょに働きたいか」を真剣に考えた結果、共感してくれる人が増え、組織は徐々に改善されていきました。この失敗から「理念・ビジョンの重要性」を学びました。

池ノ上:SHIFTでは、業務の効率向上や標準化を徹底し、他社が真似できないレベルの競争優位性を築く「オペレーションエクセレンス」という考え方を大切にしていますが、これがときに価値観の分断を生むこともあります。

効率や標準化、型化を重視する文化はすばらしいのですが、極端に推し進めると「考えない、間違えない、悩まない」単純労働になりかねません。

一方、生産性の高いクリエイティブなチームであるためには「悩んで、調べて、試して、失敗する」というスタイルが必要です。

この価値観の違いは、仕事の取り方や人の採用方法などさまざまな場面で現れ、ときに傷つく人や悲しい思いをする人が出てきます。

しかし、価値観が違っても「会社を成長させたい」という思いは共通しています。大切なのは、不必要な痛みを避けながら、両者の想いを「翻訳」することだと感じています。

事業構造改革と評価制度改革…それぞれの成長戦略

安田氏:ライフチャートの2回目の落ち込みは、事業が順調に拡大していた時期に起きました。そのときは、依頼が次々と舞い込んでいました。

しかし、本来の強みである「いっしょに価値あるものを模索する」という姿勢を忘れ、「つくること」自体が目的化してしまいました。

お客様の表面的な要望に応えることに終始した結果、気づかないうちにお客様がいなくなっていました。

引きつづき依頼がくると思って体制を維持していましたが、実際には依頼は戻ってこなかったのです。事業方針やビジョンと乖離していたんです。

そこから事業構造改革に着手し、本質的にやるべきこと、やらなくていいことを再定義しました。その結果、売上がV字回復しました。この2回目の失敗から「事業方針の徹底と一貫性」の重要性を学びました。

池ノ上:なぜそんなに劇的に復活できたのか不思議です。いかにして、売上の落ち込みに対処したのでしょうか?

安田氏:実は2022年5月に大規模プロジェクトが終了し、社内の雰囲気が悪化していくなかで、主要なキーマンが何人か辞めてしまいました。

それまでも改善策は議論していたものの、なかの人たちがいなくなる流れが生まれた瞬間「これはもう議論している場合じゃない、いますぐ手を打たなくては」と、そこから覚悟をもって取り組みはじめました。

一部のプロジェクトを手放し、社内の雰囲気も変えました。

具体的には、私たちは「何かをつくる喜び、そしてそれが喜ばれることで得られる充実感や高揚感 (=Joy)」 を理念に掲げていますが、いつの間にか「楽しければいい(=fun)」のようなぬるい空気になっていたんです。

池ノ上:SHIFTは人的資本を重視し、採用に多くのコストをかけています。私たちのミッションの1つである「多重請負構造の打破」を実現するためです。

昭和時代の製造業モデルをIT業界がまねたことで生まれた構造は、現代では不都合なものになっていると感じています。

そこで私たちは、社内の相対的な立ち位置ではなく、「このエンジニアが転職市場に出たときにどれくらいの価値があるか」という考え方でエンジニアの報酬を決めるようにしました。

これはエンジニアにとって納得感があり、自己研鑽にもつながります。

一方で、この評価制度は極端な個人主義や成果主義を誘発しがちという課題もあります。現在は、チームとして提供できる価値や創造性を保つために、新しい評価方法を検討しています。

具体的には、成果を測る指標の1つ「単価」を支えるスキルやプロセスを分解して理解し合い、そのプロセス自体を称賛する仕組みをつくりたいですね。

安田氏:その評価の仕組みの変更は社内でかなりインパクトがあったと思いますが、どのように進めたのですか?

池ノ上:実は、SHIFTの評価制度は毎年変わるんです。半年に一度の評価のたびに、不都合や不整合を見直し、つねに改善しています。

フィードバックアンケートを記名式でとり、納得感やキャリアビジョンについての回答を分析しながら、新しい指標を設ける必要性を議論しています。

人的資本経営を掲げる以上、人を大事にし、人間がハッピーになる世界をつくるためのコストはかけるべきだと考え、役員一同で多くの時間を使っています。

実際、入社当時13%あった退職率が現在は6%程度まで下がるなど、成果も出ています。

安田氏:そのスピード感はリーダーが強いからこそ得られることですよね。私たちは規模を大きくすることを度外視しているので、従業員一人ひとりの成長にリーダー陣全員で時間をかけています。

どちらがよい悪いではなく、方向性の違いですよね。

池ノ上:成長しようとすると必ず痛みは出てきますが、「成長はすべてを癒す」というスローガンで乗り越えています。

リーダーたちが考える「理想の職場」の条件

安田氏:私は、幸せに働ける組織の第一の要素は、先ほどお話したHRTだと思います。HRTは、社内だけでなく社外やお客様との関係性においても重要です。

第二に「知的コンバット (それぞれの主観と主観とを徹底的にぶつけ合うこと)」ができることです。

これは野中 郁次郎先生の言葉ですが、努力している人が報われる組織には、メンバーの人間的な成長も経済的な成長も重要です。ぬるい職場ではなく、みんなが自己研鑽できる職場が幸せな職場だと思います。

第三に「透明性・検査・適用のサイクル」があり、主体性があることです。数値をはじめとするあらゆるものが透明性高く保たれている、検査・適用職場のサイクルをまわせる。

これらによって主体性が育まれていることがよい職場の条件だと考えています。

池ノ上:私はやりがいのあるミッションがあることと、成功体験を重ねていっしょに成長できる仲間がいることが大切だと思います。

そして、努力が評価と報酬に結びついていて、将来ではなく、いまリターンしたいと思える環境をつくること。そのためには組織の成長が必要で、ときには何かを犠牲にしなければならないこともあります。

産業構造を変えたい――共通の理想へ向かって

安田氏:クリエーションラインは、未来への取り組みとして「ITエンジニアの社会的地位向上」を掲げています。

現在の課題として、アジャイル開発で準委任契約、人月での見積もりになっている現状があります。これを解消し、人月ビジネスから脱却することで、産業構造の変革にもつながると考えています。

具体的には「価値創出に本当にコミットする」契約形態として、成果報酬型のシステム開発・サービス開発を進めています。

特に生成AIが当たり前になる世界では効率化が進みます。価値創出に対して対価をもらう形にしていかないと、事業としても成立しませんし、産業全体もそういう形に変わっていく必要があると思います。

池ノ上:私たちも同じように「業界構造を変革する」という理想をもっていて、そのための影響力をもちたいですね。数の力、規模の経済による業界の構造変革の一助となるようなエンジニアリングを目指しています。

安田氏:最後に一言。今日は可能な限り生々しい話をお話ししました。みなさんも今後のキャリアで人をまとめる立場になることがあると思います。

環境変化のなかでさまざまな課題にぶつかったときに、今日の話を少しでも思い出していただき、一歩踏み出すきっかけになればうれしいです。

池ノ上:本日はありがとうございました。

(※本記事の内容は、イベント登壇当時のものです)

この記事のタグ