労務や稟議申請などの社内手続き、イベント情報や独自のキャリアUP制度の受検案内、マニュアル…SHIFTには多数の情報や資料が存在します。

これらを掲載する各種ポータルサイトも開設されていますが、情報を横断的に調べるのは時間がかかるのも事実。

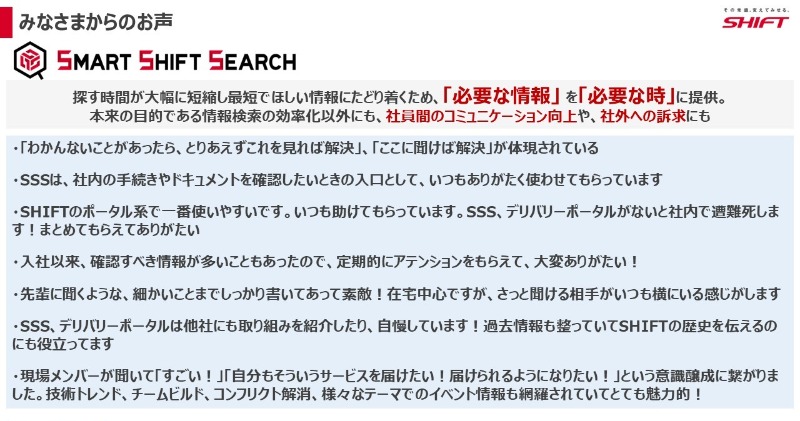

そこで、SHIFTでは「これってどうしたらいいんだっけ?」を気軽に問い合わせられる生成AIボット「SSS(SMART SHIFT SEARCH)」を内製しました。

今回の記事では、SSS開発・運用に携わるメンバーに、その舞台裏を語ってもらいます。

-

デリバリ改革部 組織管理グループ グループ長 守屋

前職はSES系IT企業にてSE(5年)、企画営業/マーケ/秘書(5年)の業界経験を有し、2015年10月にSHIFTに入社。組織管理として現場部門を支える間接部署のグループ長を務める。

-

デリバリ改革部 輿石

前職はスタートアップ企業でFigmaを使用したUI設計から、Rustでのバックエンド開発、Reactでのフロントエンド開発まで、一気通貫で手がけてきた。SHIFTではシニアエンジニアとして入社し、新規アプリの開発リードを務める。

-

デリバリ改革部 佐藤

前職はSESにて、クラウド請求管理アプリの開発に2年従事。その後2023年1月、SHIFTに入社。入社から現在に至るまで、社内ツール開発、PoC等に携わる。

目次

1ヶ月でプロトタイプ完成!スピードを武器にした内製開発の決断

――まず、「SSS」とは具体的にどのようなものか教えてください。

守屋:はい。SSSは「SMART SHIFT SEARCH」の略称で、社内の情報検索に関する課題を解決するために生まれたAIチャットボットです。

SSS開発の直接的なきっかけは、社内で行われた「シフテトリス」という業務棚卸しプロジェクトです。「シフテトリス」は、間接部門を中心に業務の棚卸しを行い、効率化を目指すプロジェクトでした。

このプロジェクトを進めるなかで社内アンケートをとったところ、「ドキュメントの場所や問い合わせ先がわからない」「情報を探す時間が多くかかってしまっている」といった声が非常に多く寄せられたんです。

実際に、デリバリ改革部やバックオフィスの各部署にも日々多くの問い合わせがあり、その対応に追われていました。

そこで、これらの課題を解決するために、気軽に質問できる生成AIボットをつくろう、というのがSSSの開発をスタートした大きなきっかけです。

実は、情報を集約した各種ポータルサイトはSSS開発前から存在していたのですが、それでも探しにくさや見つけにくさは残っていました。AIの力で、もっとスマートに情報を届けられないかと考えたわけです。

――開発のたちあがりは、社内の有志メンバーによるものだったとか?

守屋:はい、最初のトライアル版は、社内の有志メンバーで開発しました。

トライアル版の開発期間も、メンバーそれぞれが別の案件を抱えながら、合間の時間を使って約1ヶ月という短期間で実現しました。

フロントエンド~バックエンド開発者、インフラ折衝、進行管理(開発リーダー)、QA構築担当など

――SSSはその後も現在に至るまで内製で開発されているとのことですが、外部委託は検討しなかったのでしょうか?

守屋:もちろん外部委託も検討しました。

しかし、SHIFTの強みであるスピード感、日々更新される膨大な情報量、そして従業員のキャッチアップ能力の高さを考えると、外部に委託するとどうしてもスピードが落ちてしまう懸念があり内製での開発を選択しました。

例えば、以前「キャプテン制度」という新しい役割に関する大規模な制度が発表された際、従業員からはさまざまな意見が出ましたが、役員陣がそれらを迅速に吸い上げて制度を再構築し、すぐに展開するという動きがありました。

このようなスピード感で情報を従業員に届けたかったため、内製しようと考えたのです。

1,000件超のQ&Aが支える、ナレッジのネットワーク

――SSSは、現在はブラウザ版とTeams版があるとのことですが、どのような進化を遂げているのでしょうか?

佐藤:現在のSSSでは、質問のやりとり記録を保持したり、回答の精度を質問者が評価したり、複数のスレッドを作成したりといったことが可能です。

――SSSで対応できる問い合わせの範囲についても教えてください。

輿石:現在、SSSには大きく5つのポータルサイトの情報を入れています。

人事、労務関連はもちろん、社内検定や勉強会の情報、開発系や技術系の情報も含まれています。

主管部門が発信する情報はその部署が担当する範囲内の情報のみになりますが、例えばパソコンの手配や経費精算など、一連の手続きには流れがあります。

稟議を出し、承認されたら情シス部門に依頼して、といった複数のステップについてまずポータル内で整理し、それに基づいて回答が生成されるイメージです。

ですからつねにポータルサイトを最新の状態にアップデートしつづけています。

――なるほど、そのためには関係部署との密な連携が必要ですね。そのほか、アウトプットの精度を高めるために、特に工夫した点はありますか?

佐藤:トライアル版から正式版へ移行するタイミングで、開発環境を大きく変更し、「Dify」というローコードLLMOpsプラットフォームを導入しました。これにより、回答精度が格段に向上したと感じています。

また、ユーザーからのフィードバックや回答ログを、Difyと連携させた「Metabase」というデータ可視化ツールで分析し、「この質問には答えられていないから、こういうQ&Aを追加しよう」といった対応が迅速に行えるようになり、精度向上につながっています。

輿石:学習モデルに関しても、GPTの新しいモデルがリリースされれば、できる限りそちらを利用するようにしています。

セキュリティの観点から、OpenAIのAPI直接利用ではなく、Azure OpenAI ServiceのGPTモデルを使用しています。

――アウトプットの精度は、具体的にどのように測定・改善しているのですか?

佐藤:Metabaseで回答ログの一覧を確認しています。

「回答できませんでした」というものはもちろんNGですし、まったく見当違いの回答が返ってきた場合は、AIも活用しながらその内容を分析し、「これは誤りだ」と分類してチェックし、ナレッジを修正しています。

また、実際にあった問い合わせで回答できなかったものについては、「こういうQ&Aを追加したらどうか」と検討したり、言葉の微妙なニュアンスの違いでヒットしないケースに対応するために、Q&Aデータを拡充したりしています。

現在、Q&Aデータは1,000件以上登録されています。

40人月以上の業務削減。関係者一丸となり「点」を「線」にする

――実際にSSSを導入・開発したことで、どのような結果や効果が得られていますか?

守屋:実際に現場の従業員からは「本当に助かっています」「業務が楽になりました」といったうれしい声が多数寄せられています。

具体的な数字でいいますと、直近のデータでは、SSSによって約1万8千件の問い合わせに対応し、これにより現場の工数を約40人月分削減できたと試算しています。

これはあくまでSSSが直接回答した件数に基づく試算です。

実際には、リーダーがSSSで得た情報をチームメンバーに展開するケースなども考慮すると、効果はさらに掛け算で大きくなり、最低でも40人月、場合によっては数百人月規模の時間短縮につながっているのではないかと考えています。

―――開発メンバー、そして各種情報をもつ主に間接部門の担当者も巻き込んで、まさに関係者一丸となってSSSをつくりあげた成果ですね。

佐藤:エンジニアのみなさんはもちろん、SHIFTの間接部門のみなさんも非常にバイタリティに溢れていて、「もっとよくしていこう」「従業員のためにいいものを届けよう」というモチベーションが非常に高い方々ばかりなんです。

なので、こちらからお願いすると「喜んで協力します!」と快く引き受けてくださり、物事がとてもスムーズに進みました。

守屋:加えてデリバリ改革統括部では統括部長が「点を線にしていこう」と声をかけています。SHIFTには優れた取り組みや情報という「点」がたくさん存在するため、それらを有機的に「線」としてつなげていく必要がありました。

SSSは、まさにその「点」を「線」で結びつける活動の1つという側面ももっています。

―――「点を線に」。いい言葉ですね。関係者全員のモチベーションの高さもSHIFTらしい。

守屋:そうなんです。そんなみなさんの「愛」が、SSSには詰まっていると感じています。

やはり、みなさんそれぞれが日々の問い合わせ対応に多大な労力を割いていた、という背景も大きかったのかもしれません。SSSのようなツールを一つ介在させるだけで、状況は大きく変わりましたね。

――最後に、SSSの今後の展望について教えてください。

輿石:現在、ナレッジの登録・管理はDifyの機能を使って行っていますが、これを将来的にはMicrosoft SharePoint と連携した形に移行していくことを検討しています。

具体的には、SharePoint上のポータルサイトに記載されている情報をSSSが自動的に読み込み、そこから回答を生成する仕組みです。

現在の仕組みでは、Q&Aデータを1件ずつ手動で登録していく必要があり、カテゴリ担当者やQ&A作成者の負担が大きいという課題があります。

SharePoint版に移行することで、この運用負荷を大幅に軽減できると考えています。

――ユーザー側にもメリットはありますか?

輿石:はい。SharePoint版では、回答の根拠となったSharePoint上の記事へのリンクが表示されるようになるため、ユーザーは元情報をすぐに確認でき、より安心して利用できるようになります。

また、単純なQ&A形式の回答だけでなく、関連情報をまとめてわかりやすく提示できるようになるため、見やすさも格段に向上するはずです。

――夢が広がりますね!守屋さん、最後に改めて今後の意気込みをお願いします。

守屋:今後も、従業員のみなさんの「かゆいところに手が届く」ような、本当に役立つツールを目指してSSSを進化させていきたいと考えています。

何よりも「現場のメンバーのためになるものをつくる」という大前提を忘れずに、みなさんからのご意見や「こういう機能がほしい」といった要望を真摯に受け止め、応えていけるように努めます。

――本日はお忙しいなか、ありがとうございました!

(※本記事の内容および取材対象者の所属は、取材当時のものです)

この記事のタグ