2023年から全社的なAIの徹底活用に取り組んでいるSHIFTでは、AI利活用の戦略策定から組織定着に至るまで、各プロセスをカバーする多様なAIソリューションを提供しています。

その一例として本記事でとりあげるのは、「生成AIオペレーション品質向上サービス」。

カスタマーサポート(CS)を対象とする業務効率化・CX向上・売上改善までを支援するサービスの一環として、組織の生成AI活用において重要なRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)の精度を高めるためのトータルソリューションです。

「生成AIで成果をあげるためには、実に泥臭い作業が必要です。そのためのノウハウをもっているSHIFTグループだからこそ、着実に成果をあげることができるのです」

このように話すのは、SHIFT PLUS 代表取締役社長 綿貫 健吾です。同社の培ったナレッジが、生成AIオペレーション品質向上サービスで活用されています。

今回は綿貫に、サービス詳細や導入事例、今後人間に求められる役割などを聞きました。

-

株式会社SHIFT PLUS 代表取締役社長 綿貫 健吾

大手BPO会社に入社以降、コールセンターマネジメント・営業支援・海外事業推進室の経験を経て、2017年にSHIFT入社。2019年、SHIFTのグループ会社である株式会社SHIFT PLUSの代表取締役社長に就任。2021年には、同グループの株式会社エスエヌシーの取締役副社長も兼任。

目次

「いかにデータを活用するか」まで伴走する存在

――まずは、綿貫さんが代表を務めるSHIFT PLUSの事業概要と、会社としてのこれまでの取り組みについて教えてください。

綿貫:弊社はSHIFTグループのなかでもCSをメインに行っており、ヘルプデスクやコンタクトセンターの運営を行っています。

コンタクトセンターBPO市場は1兆円規模の巨大マーケットで当然ながら競合他社が多く存在します。

市場の最後発組として、他社といかに差別化していくか。その観点で私が着任した2019年に着目したのが、CSまわりの「ナレッジマネジメント」でした。

――もう少し詳細に教えていただけますか?

綿貫:まだ生成AIが登場する前の時代に、FAQや問い合わせ対応をAIチャットボットに行わせる取り組みが流行りましたよね。

SHIFTに入社する前、私はコールセンターでマネジメント業務に従事していて「今後は人が不要になる」と言われていたのですが、いざツールを導入するだけではエンドユーザーのお困りごとを解決できませんでした。

要するに、つくり手の目線でFAQや問い合わせ対応の仕組みをつくってしまっているので、エンドユーザーに寄り添えておらず、結局は人手を割く必要があったんです。

そのときの経験を踏まえて、SHIFT PLUSでは『VoiceMill』という、コンタクトセンターに寄せられるVoC(Voice of Customer:顧客の声)を収集して独自の技術・ノウハウを用いて分析するというサービスを提供しています。

――音声データの収集と分析自体はコールセンターの一般的な施策だと思いますが、VoiceMillはどんな特徴があるのでしょうか?

綿貫:端的にお伝えすると、お客様が持続的に運用できるように、具体的な改善施策の提案まで行います。多くのVoC分析ツールは、音声データの解析・可視化だけで終わります。

可視化データそのものは有用なのですが、それをどのように活用すればいいのかまではツールベンダーが提案してくれるわけではないので、有効な打ち手を講じられていないケースが非常に多い印象です。

対してVoiceMillでは、既存のツールを問わず、集めたVoCをどう料理すればいいか、いかに解釈して運用や施策に落とし込めばいいか、という部分をコンサルティングしながら進めていきます。

そんななか、2023年からの生成AIが目覚ましい勢いで進化してきたことから、いままで蓄積してきたSHIFT PLUSのナレッジを、SHIFTの生成AIオペレーション品質向上サービスに活用することになりました。

生成AIにとって「学習しやすい」データ/コンテンツを整える

――生成AIオペレーション品質向上サービスの内容を教えてください。

綿貫:生成AIを導入した後の組織における、コンテンツ・マネジメント面での課題を解消するためのサービスです。

現在は、組織固有の業務やルールに対応した精度の高い回答を引き出すために必要なRAGの構築・運用・改善サイクルをサポートするものとなっていますが、本質的にはデータ/コンテンツ(ナレッジ)をマネジメントするサービスといえます。

――具体的にどんなことが問題になっているのでしょうか?

綿貫:生成AIと聞くと、なんでもやってくれる夢のようなツールという印象をもたれる方も少なくありません。先日もAIが東大理科3類の合格水準に達したというニュースが流れていましたからね。

でも、実際に触ってみていただくとわかる通り、例えばインプットしたPDFの内容に即した回答を期待しても、なかなか適切な答えを返してくれません。

これは、生成AIに学習させるコンテンツが適切に整えられていないからです。

PDFのなかにあるマトリクス表をAIに理解させるためには、表の内容を一つひとつ文章で表現し直さないといけません。

各種データ/コンテンツを整えることなく生成AIにインプットしてしまうと、精度の低い回答しか得られず、メリットを享受できないケースが非常に多いのです。

さらにいえば、生成AIの回答について何が正解で何が不正解なのか、有益かそうでないかといった判断が担当者の経験値などによってブレることも多いので、お客様に寄り添う必要がありますね。

――定期的なコンテンツのメンテナンスが必要でしょうし、さらに判断もブレない100点の回答を求めるのは相当むずかしいのではないでしょうか?

綿貫:そこはマインドチェンジが必要です。つまり、100点をめざさないで、AIによる回答は80点でOKだという考え方にシフトしていただくようにしています。

労働人口が減少するなか人件費は高騰していますし、またお客様の業界の傾向として未経験からの入社・配属が多いので、当然ながらヒューマンエラーは発生しますし、管理は煩雑です。

それでもすべて人の手でエンドユーザーに対応しようとする会社がまだまだ圧倒的に多い状況です。

これについては、完璧ではなくてもすぐにヒントをくれる「AIの窓口」と、人が対応をするけど長い待ち時間が発生する「有人窓口」の、両方の機能をもってお客様に選んでいただければよいと考えています。

もちろん、命に関わるような領域は有人対応にする、それ以外の領域をAI対応にする、といった使い分け方もあるでしょう。

「ナレッジ断捨離」と「教育」は人の手が必要

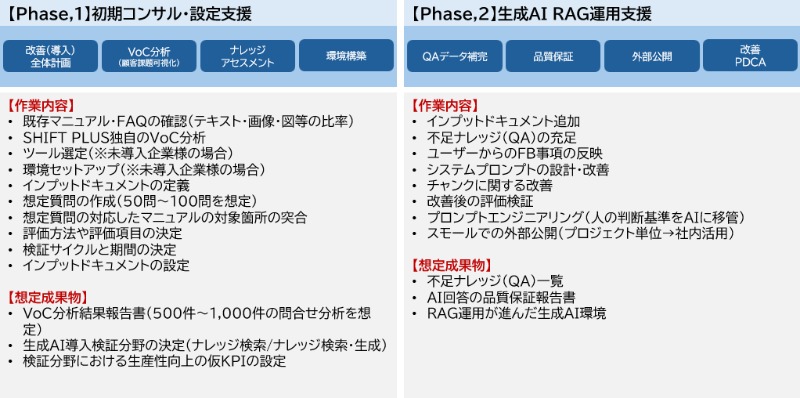

――生成AIオペレーション品質向上サービスの活用手順を教えてください。

綿貫:ある程度は以下の図に沿って進め、あとは微修正を繰り返します。

――ぜひ、導入事例を教えてください。

綿貫:たくさんあるので悩みますが、たとえば国内大手エンタメ企業様のCS業務をご支援した事例では、SHIFT PLUSが有する4万件におよぶVoC分析データをもとに、生成AIが学習しやすいメールテンプレートの精査・フォーマット整備を進め、RAGの精度を向上させたことで、メールテンプレートの検索工数削減を実現しました。

――メールテンプレートがそんなに多い状況だったのですか?

綿貫:はい、長くCSを運営していると、出所不明のナレッジやメールテンプレートが点在しているものです。

いかに迅速に対応するかが勝負となる現場においては、一つひとつを精査する時間がなかなかとれません。

結果として、同じようなテンプレートが次々と登録されてしまい、どれがベストのテンプレートなのかを誰も判断できない状況になりがちです。

このお客様はまさにこの問題に直面していたので、まずは、あまり使われていないテンプレートを洗い出し、ナレッジを断捨離していくところからスタートしました。

――先ほどおっしゃっていた通り、ここはツールだけでは実現できない部分ですね。

綿貫:そうなんです。

こうしたお客様が手をつけられない領域は外部から人が手助けする必要があると考えていますし、ナレッジの重要度を判断し、VoCベースで整理の優先度をつけていく部分からノウハウをもっているのがSHIFTの強みだと自負しています。

ナレッジの断捨離を進めたら、標準化されたプロセスに沿って粛々と取り組んでいくのですが、もう一つ、人の手が必要なのが「使い手の教育」です。

AIが生成した回答をいかに自分のオペレーションに落とし込んで生産性を上げるか、という部分は、伴走支援するなかでも重要なポイントとして力を入れています。

このプロジェクトの結果、お客様はメールテンプレートの検索工数を半分に減らすことができています。

ほかにも、大手エンタープライズ企業様でのITヘルプデスク特化のRAG構築・運用や、自治体様における庁内業務特化のRAG構築・運用など、官民さまざまな事例もあります。

今後はさらに上流工程からコンサルに入り、CS従事者の単価を上げていきたい

――お客様からのフィードバックで印象的なものを教えてください。

綿貫:「生成AIは飛び道具ではないということが確信に変わりました」というリアクションをいただけたことは、うれしかったですね。生成AIで成果を上げるには、実は非常に泥臭い作業が必要です。

いかにAIエージェントが発達したとしても、当面は標準的な運用設計/運用フローがないと業務の自動化はむずかしいと思います。

標準化プロセスを通じて、自動化のための泥臭いオペレーションを担ってくれる「地に足のついたサービス」として、ご評価いただけていると感じています。

――今後の展望も教えてください。

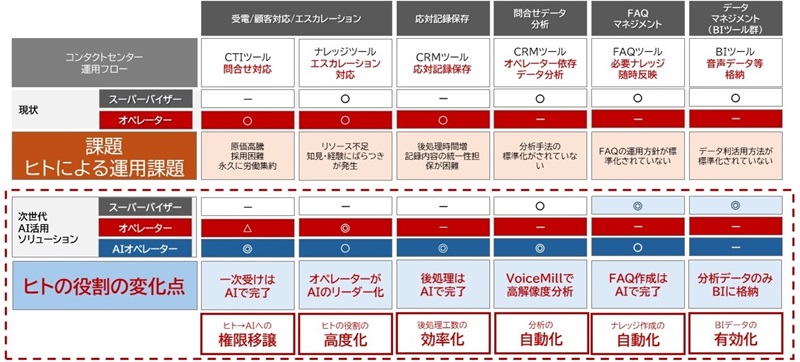

綿貫:今後は、上流工程のコンサルティングに入っていきたいと考えています。ヘルプデスクは相対的に単価が安いので、従事されている方の給料も低い傾向にあります。

給料を引き上げていくとなると、AIが一次受けをして、人間はAIのリーダー的な存在になることが求められます。

その重要性をいかに啓発していくかが、継続的な課題と考えていますし、そのためには、より上流工程から支援する必要があると思います。

また今後は電話内容をリアルタイムでテキスト化・分析し、AIがリアルタイムで音声対応するという完全自動応答の世界になっていくはずなので、それにも取り組んでみようとしています。

テストのデファクトスタンダードをつくったSHIFTグループとして、この領域でも最後発ながらグループの強みを発揮してトップをとっていきたいなと。

いっしょにトップをめざしたい方がジョインしてくれるとうれしいですね。

(※本記事の内容および取材対象者の所属は、取材当時のものです)

この記事のタグ