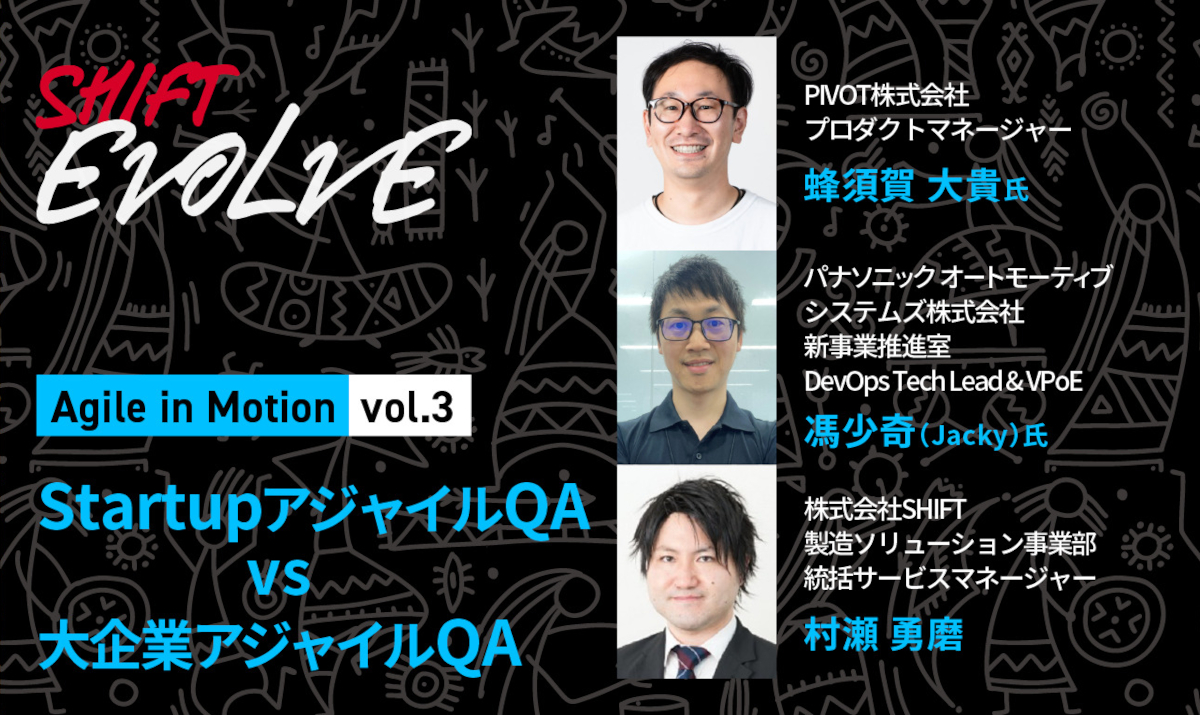

2025年3月6日、SHIFT主催の技術イベント「SHIFT EVOLVE」にて、「アジャイルQA対決 Startup vs 大企業(Agile in Motion vol.3)」と題されたセッションが開催されました。

品質にこだわってきたSHIFTならではの目線で、アジャイルに長年携わってきたゲストを招き、アジャイルの神髄に迫るという本シリーズ。

今回は、SHIFTがこれまで伴走してきたスタートアップと大企業のプロダクトチームからそれぞれ1名ずつゲストにお越しいただきました。

PIVOT プロダクトマネージャーの蜂須賀 大貴氏とパナソニックオートモーティブシステムズ DevOps Tech Lead&VPoEの馮 少奇(Jacky)氏、SHIFT 製造ソリューション事業部 統括サービスマネージャーの村瀬 勇磨が、アジャイルQAの取り組みに関する事例紹介とパネルディスカッションを行いました。

本記事では、特に印象深かった箇所をピックアップしてご紹介します。

-

PIVOT株式会社 プロダクトマネージャー 蜂須賀 大貴 氏

エンジニア、プロジェクトマネジメント、新規事業開発などを経て、メディア業界一筋のプロダクトマネージャーとして従事。株式会社IMAGICA(現・株式会社IMAGICA Lab.)、フリーランス(複業)、株式会社サイカを経て現職。キー局、映画会社、VOD事業者をはじめとする多くのメディア企業のプロジェクトを担当。新卒から一貫した経験から、メディア業界の人脈と知見をもつ。また、主にアジャイル開発やプロダクトマネージメントの領域で年間20件超の講演、ワークショップの実施、書籍や記事への寄稿を行う。

-

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 新事業推進室 DevOps Tech Lead & VPoE 馮 少奇(Jacky)氏

2010年にエンジニアとしてキャリアをスタートし、2013年に来日。ウォーターフォール・アジャイルの両開発手法を経験し、多様なプロジェクトを担当した後、2017年からは自社開発に専念し、オフショア開発やグローバルプロジェクトをリード。2022年にパナソニック オートモーティブシステムズ(PAS)に入社し、ゼロからDevOpsチームを立ち上げ、PAS初のSaaSサービス「DRIVEBOSS® LPガス」を開発・リリース。プレイングマネージャーとして、世界中の人々に愛されるサービスづくりをめざしている。

-

株式会社SHIFT 製造ソリューション事業部 統括サービスマネージャー 村瀬 勇磨

IT業界でサービスマネジメントや組織マネジメントに携わり、多くのアジャイル開発プロジェクトを横断的にリード。お客様視点を大切に、サービス全体の品質向上や継続的な改善を牽引。アジャイルやスクラムの考え方を取り入れた柔軟なマネジメントを実践している。仕事を楽しくをモットーにチームの自律を重視し、メンバーが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを行う。アジャイルを広めるべく、カードゲームやワークショップを実施している「異世界アジャイル」のオーナー。

目次

“つねに進化する”開発現場へ!SHIFTが語るアジャイルQAの未来

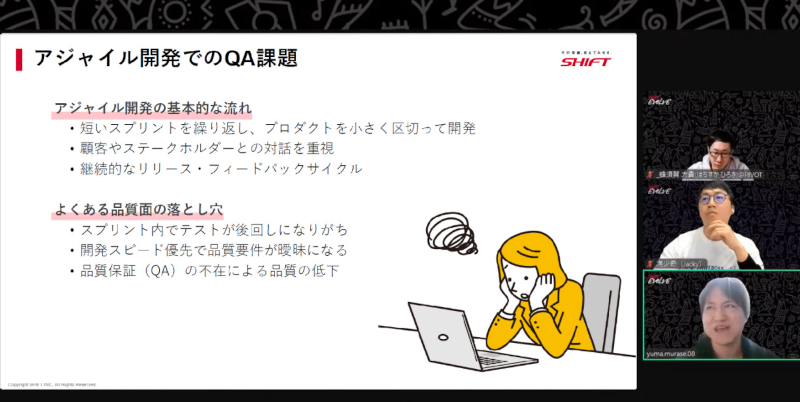

まずはSHIFTの村瀬より、アジャイル開発でのQA課題が共有された後、アジャイルQAの現状と今後について語られました。

そもそも、LTのタイトルにもある「アジャイルQA」とは何なのか。

これについて村瀬は「早期からQA活動の実施」「チーム全員で品質をつくるマインドセットの醸成」「開発チームとQAの一体化」「開発効率の向上」「自動テストの活用」という、5つの役割を担う存在であることを説明しました。

現在のアジャイルQAは、チームに常駐し、プロダクトの品質向上とプロダクトのQA生産性の向上、さらにはチーム全体のQA全般の成熟度の向上を担っています。

これに対して今後は、「イネーブリングチームとしてのQA」へと進化するのではないかと、村瀬は説明します。

「将来的にアジャイルQAは、専門知識をもつメンバーで構成され、他チームの支援や新技術の導入/ベストプラクティスの展開をサポートするような存在になっていくのではないかと考えています」

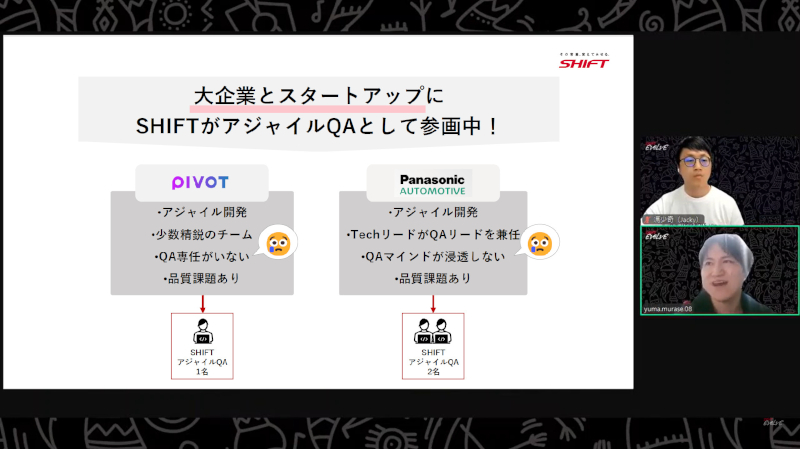

また、今回のゲストのお二人が所属しているPIVOT株式会社とパナソニック オートモーティブシステムズ株式会社でも、SHIFTのアジャイルQAが活躍しており、各社のプロジェクトにおけるQA活動について紹介がありました。

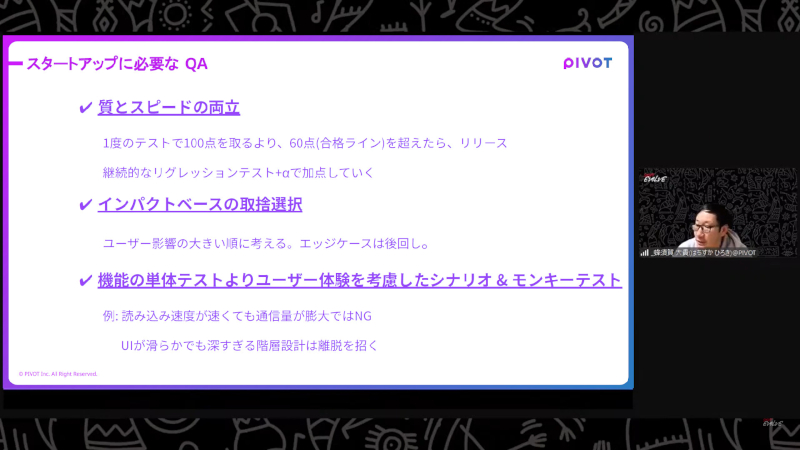

完璧を捨てろ!“攻め”のQAがもたらすスピードと革新

YouTubeチャンネル登録者数297万人(イベント開催時点)を誇るビジネスメディア「PIVOT」では、2年で開発組織が1名から20名に拡大したといいます。

QAに関しては、自社のPM/PO含む各メンバーの越境活動で自動化を含めたさまざまな施策を実施してきたわけですが、「プロのQA」を求めていたといいます。その理由は以下の3点。

- ユーザー体験と素早いリリースが不可欠だった

- QAの専門アプローチが必要だった

- 蜂須賀氏をはじめとする経験者の知見を超える人材を求められる状況だった

「私自身、例えば2022年のJaSSTソフトウェアテストシンポジウムでQAをテーマに登壇をさせていただくような人間ですし、チームもテックリードクラスの少数精鋭なので、正直なところ、中途半端な知見は必要ない状況でした」

QAに期待することとして、蜂須賀氏は以下のように述べました。

「テスターならチームに不要であると考えました。不具合を見つけて治療をするのではなく、設計段階で予防をする。シフトレフトの徹底が不可欠だということです。

また、QAがボトルネックにならないことも重要です。網羅性よりもあくまでユーザー影響の大きい順に優先順位を立て、完璧主義ではなくスピード感を損なわない最適な範囲でのQA活動になる。

この2点が、私たちが考えるQAへの期待でした」

その前提でQAに提示した要求は以下。

1. 「テスト自動化」はマスト。ただしそれ自体が目的ではなく、スピードのなかで質を維持するために、最適な手段であるのかを考えること。

2. 非機能要件・体験への最適解を導きだすこと。例えば

- 点(機能)ではなく線(フロー)でテストを行う。

- ユーザーストーリー(体験)から逆算してテストを設計する(例:通信料、ローカルストレージ、既存プラットフォームとの体験差分)。

3. QAの守備範囲を超える。ノーコードツールやAIでの自動化、UX観点のテストにも踏み込むこと

これらをふまえた現在の取り組みにおけるポイントは、以下と紹介がありました。

1. アジャイルテストの四象限を活用し、「量とスピード」のバランスを意識

- 四象限それぞれの内容をロードマップに落とし込み、仕組み化。

- 定期的に計測し、改善サイクルをまわす。

2. プログラミング未経験者でも自動テストを導入

- ノーコードツールやAIアシスタントにより、テスト作成のハードルを下げる。

- 現場レベルでのテスト属人化を防ぎ、学習コストを最小化する。

「頻繁リリース × 高品質 = 無理ゲー?」いや、できます!

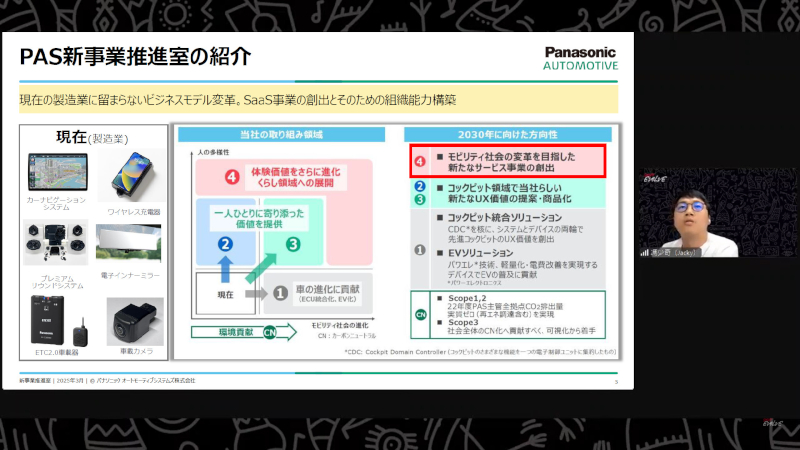

Jacky氏が所属するパナソニック オートモーティブシステムズの新事業推進室は、現在の製造業に留まらないビジネスモデル変革を推進することをミッションとする組織です。

今回は、複数ある新規サービスのなかでも、LPガス事業者向けの配送効率化クラウドサービス 「DRIVEBOSS®LPガス」における『頻繁リリース×高品質』の取り組みについて紹介されました。

理想とするシニアエンジニアの採用が想像以上にむずかしく、かといって社内メンバーはWebアプリケーションやSaaSの開発経験がなく、品質部門への既存事業についての説明も必要であったことから、プロジェクト全体でキャパがたりなくなり、結果として中長期的なQAの内製化をめざしてSHIFTに支援を依頼したとJacky氏は説明します。

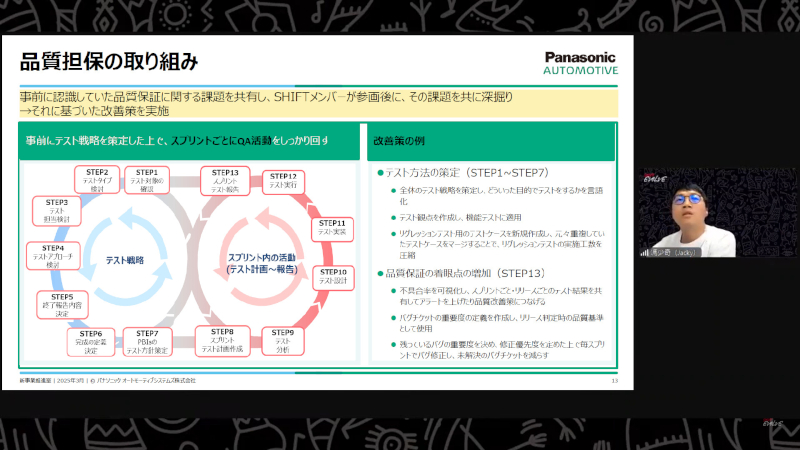

SHIFT参画後は、事前に認識していた品質保証に関する課題を共有し、テスト方法の策定や品質保証の着眼点の増加など、各課題にもとづいた改善策を実施していきました。

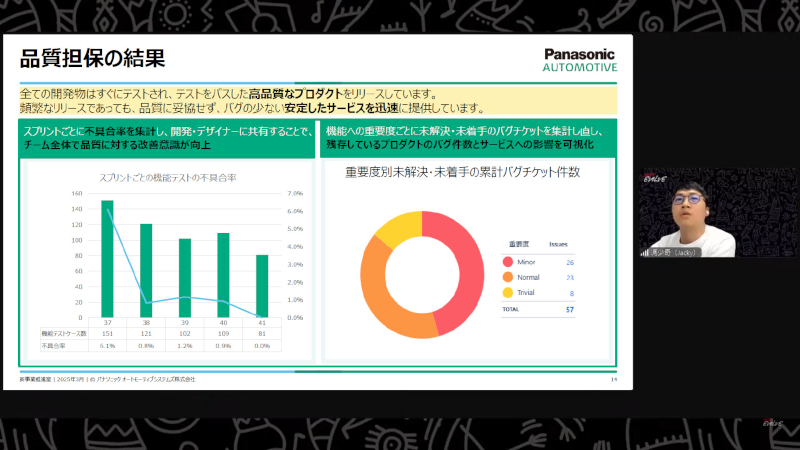

その結果、すべての開発物がすぐにテストされ、頻繁なリリースであっても、品質に妥協せず、バグの少ない安定したサービスを迅速に提供できるようになったと、Jacky氏は強調しました。

パネルディスカッション

アジャイルQAが参加前の組織でそれぞれの企業が感じた壁

村瀬:SHIFTが参画する前の組織/QAの状態はいかがでしたか?

蜂須賀:一番感じていたのは、「やっていることが普通だな」ということですかね(笑)。

テスト仕様書を書いてスプリントごとに順番に潰していくみたいな、本当にオーソドックスなことだけをやっていたので、「戦略なきQA」といった感じの状態でした。

もちろんプロダクト戦略やエンジニアの成長戦略などいろいろとあったのですが、QAの戦略だけないといった感じでしたね。

Jacky:弊社にも組織横断の品質保証部門があるのですが、そこは基本的にウォーターフォールでやっているので、「アジャイル開発の品質保証って何?」というところからスタートするような状態でした。

そこから戦略を立てるという意味で、弊社も戦略不在だったと思います。

村瀬:ベンチャーにしても大企業にしてもなかなかQAの戦略まで考えるのはむずかしいんですね。

蜂須賀:そうですね。「アジャイル開発のQA」がなんなのかを考えるにあたっても、アジャイルかどうかで区切るのもちょっと違う気がしますよね。何のためにQAをしているのかと向き合うことが大事なのかなと思います。

アジャイルQAによって改善したこと

村瀬:次に、SHIFTが参画したことで改善したことを教えてください。

蜂須賀:弊社の場合、改善に向けたロードマップが明らかになったこと、それまでの定性的だった課題が定量的に分析されたこと、それからQAを任せる人ができたことでエンジニアリングに集中してチームの生産性が向上した、といったことがあげられます。

Jacky:弊社は、まずはどういう目的でテストをやるかの言語化を進め、並行してテスト観点を整理して不要な工程を圧縮しました。また、蜂須賀さんと同じになりますが、課題を定量的に把握する部分も支援してもらいました。

定量化されることで、優先順位が明確になりますし、QAの内製化/DevSecOpsQA組織の構築に向けた重要なステップにもなっていると感じます。将来的には、全員がQAリードになれることをめざしています。

蜂須賀:その目標はすごくいいと思うのですが、一人ひとりがDevSecOpsQAの役割をできるようになるのがいいのか、それとも専任の人がいてもチームとして機能が揃っていればいいのか、どちらのイメージでしょうか?

Jacky:私自身の理想は前者ですね。

蜂須賀:実は私も昔、マルチファンクショナルな組織の構築をめざしていたのですが、そのときにぶつかったのが、評価をどうするか問題でした。永遠のテーマだなと感じています。

Jacky:弊社も、そこが課題になっていますね。基本的にチームとして評価していますが、当然人によってスキルは異なるので、給与とは連動しない形でOKRを導入しています。

チームに対して、どういうカテゴリで何をどんな形で貢献するのか目標を立てて、それに対して評価をするようにしています。

QAの評価をどうするか

村瀬:QAに求められるスキルやその評価についてはいかがでしょうか?

Jacky:要件をヒアリングして、テスト観点をつくったり、言語化/見える化してチームに響くように活動したりする力とか、ですかね。

村瀬:そこのソフトスキルはすごく大事だと思います。耳が痛いことをしっかりと言えるかどうか。

蜂須賀:弊社の場合、事業に対する解像度と、ビジネスに対する意志がマストのスキルになってきます。

そのうえで、各々の武器は組織内で一番であってください、という考え方になりますから、僕や他メンバーのスキルをつねに超えたQAのプロであることが求められる形にしています。

今後挑戦したいこと:テスト自動化?AI活用?脆弱性診断?

村瀬:最後に、今後挑戦したいこと/展望などについても教えてください。

Jacky:今後の展望としては、Playwrightによるテスト自動化を進め、開発の生産性向上とともにプロダクト全体の品質向上を図っていこうと考えています。

気をつけたいのはテスト自動化が目的になってしまわないこと。目的や必要性について関係者で共通認識をもって進めていきたいと考えています。

蜂須賀:基本的な方向性はJackyさんといっしょなので、あえて別の視点でお伝えすると、QAの定義を広げたいと考えています。

例えばPIVOTの場合、アプリインストールのところまでは我々の管掌下にあるのですが、そこから先の起動にまつわる部分の課題も、本来的には全部解決する、ないしは体験を改善していきたいなと。

例えば、ストレージ不足や格安SIMの通信制限で動画を見ることができない、とかのケースもあるわけですよね。

ユーザー体験をよくするラストワンマイルのところまで、QAのアプローチを使いロードマップに組み込むなどのアクションに落とし込む、というマインドが大事だとよく社内で話をしています。

QAの価値が広がれば、分野として越境されていき、結果としてそれだけキャリアの幅も広がっていくだろうなと考えています。

イベント全編をご覧になりたい方はこちらから

―――さまざまなテーマでイベントを開催中のSHIFT EVOLVE。次回以降もぜひお楽しみに。

3,900名を超える登録者数!技術イベント SHIFT EVOLVEをチェック

(※本記事の内容および取材対象者の所属は、イベント開催当時のものです)