昨今、事業会社からSHIFTへと入社するエンジニアが増えてきています。

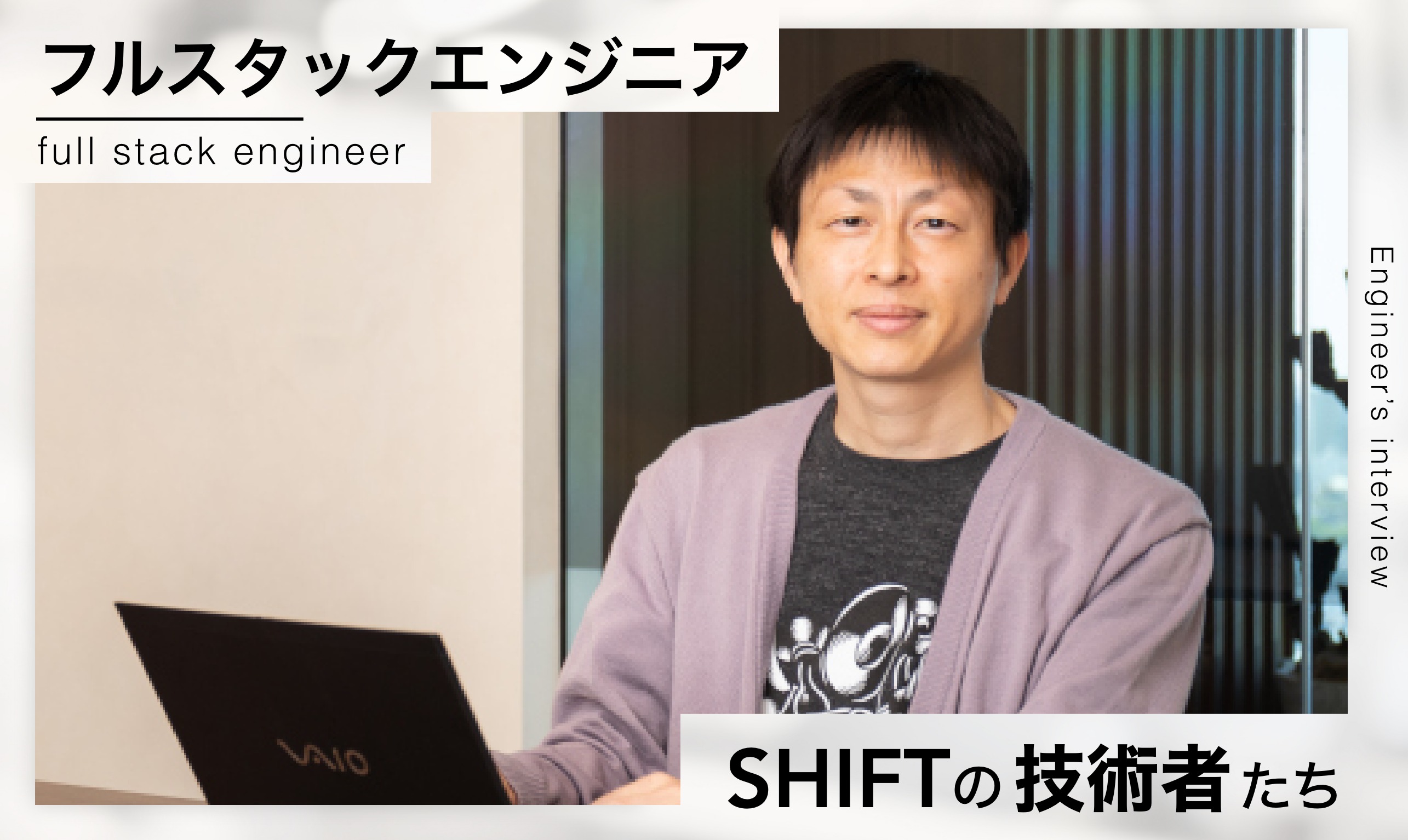

今回話を聞いた白木 翔也も、もともとはスタートアップでCTOをやっていたところから、テックリードとしてさまざまな企業のDX案件を担当しています。

「案件の幅が広いので、エンジニアとしてのスキルが更新されつづける一方で、本質的な部分は事業会社もSIerもいっしょですよ」

SHIFTにジョインしてまだ3年に満たない白木は、どんな意図をもってこのように語るのか。

具体的にどんな案件を担当し、また社内ではどのようなタスクを推進しているのか。ざっくばらんに聞いてきました。

-

アプリケーション開発テクノロジーグループ 白木

新卒でソフトウェアエンジニアとしてソーシャルゲーム開発に従事した後、スタートアップに転職し、CTOとして法人向けSaaSプロダクトの立ち上げを担当。その後、会社の買収のタイミングにて、2022年2月にSHIFTへと入社。現在はアプリケーション開発テクノロジーグループのテックリードとして、お客様のDXプロジェクトを推進しつつ、社内での開発標準の策定にも携わっている。

目次

創業者がゴリゴリと事業成長を牽引しているところが好きだなと感じた

―――SHIFT入社前はスタートアップでCTOをされていたそうですね。その頃、具体的にどんなプロダクトを開発されていたのかを教えてください。

白木:最初はプログラミングの先生と生徒をオンラインでマッチングするサービスを展開していましたが、なかなかうまくいかずにクローズし、その後は受託開発などをしながら、エンジニアとしての幅を広げていきました。

その後、自社プロダクトとしては何度か試行錯誤をしたのですが、企業向けチャットボットSaaSがいい感じに育ち、最終的には会社が買収という形でエグジットするに至りました。

―――そのSaaS製品には立ち上げから携わられたということですね?

白木:はい。会社のなかでも初期のころから在籍していたエンジニアだったので、CTOとしてとにかく何でもやっていました。

それこそ、プログラミング以外にも、プリセールスみたいなところからエンジニアの採用面接、募集要項の作成と入稿など、いろんなことをやりましたね。

―――そんななか、転職を考えられた理由と、SHIFTへの入社を決意された理由について教えてください。

白木:端的にお伝えすると、会社の買収にあわせていろいろと業務を引き継いだタイミングで、次のキャリアを考えることにしたんです。

1社目が200人弱のソーシャルゲーム開発の会社で、2社目が10人程度のスタートアップだったので、次はもう少し大きな会社に入ってみたいなと考えていました。

また、スタートアップでの経験から、伸びている会社やマーケットに身を置くことが自身の成長という観点で大事だとも思っていたので、それらを勘案して転職先を探していったところ、SHIFTがよさそうだなと。

実は当時、外資系の大手クラウドベンダーも転職先候補として考えていたのですが、SHIFTの場合は創業者自らがトップにたって事業成長を牽引しているところが好きだなと感じて、最終的にSHIFTへのジョインを決めました。

スタートアップのころと比較して「会社としての信用力の高さ」に感動した

―――SHIFT入社後はどんなポジションに?

白木:入社して2年半ほどなのですが、これまでアプリケーション開発テクノロジーグループのメンバーとして3つの案件に入らせてもらった後、現在はテックリードとして複数のプロジェクトを横断で見ながら、技術的な側面でフォローするという動き方をしています。

―――具体的にはどんな案件を担当しましたか?

白木:そうですね。その当時の新しい技術の知見を求められるような、会社からの期待値が高い案件のテックリードを担当させていただきました。

具体的には、大手食品会社の会員ID基盤・ユーザー管理の仕組みの構築支援で、テックリードに加えPMも兼務する形で入らせてもらいました。

こちらは1年ほどで無事にリリースすることができ、実は現在でもアドバイザー的な立場で関わっています。

その後、4ヶ月ほどインフラ企業のシステム刷新に付随したアーキテクチャ設計などのコンサルティングを担当した後、リテールテック企業で既存システムへの生成AI機能の追加案件に携わりました。

―――担当された案件のなかで、特に白木さんとして印象深かったものを教えてください。

白木:入社直後にテックリード兼PMとしてアサインされた大手食品会社の案件は、自分としても特に力を発揮できたなと思っていますし、スタートアップにいたときと違う大手のお客様との仕事が実現できていたので、少し感動しましたね。

―――といいますと?

白木:スタートアップにいたときは、大手のお客様にご依頼いただくのに、すごく障壁を感じていました。会社の信用力もそうですし、また技術力についてもカバーできる範囲が足りないことも多かったんです。

入社して携わったこの案件のシステム利用者数は何百万人。

それに対して「SHIFTさん、システムについては丸っとお願いします」と日本人なら誰しもが知っているであろう大企業からいわれていることに、SHIFTの組織力・会社としての強さを実感しました。

また、プロジェクトを進めているときも、どんな課題をもらってもSHIFTの豊富な社内リソースを活用しながら安心して打ち返せたなと、振り返って改めて感じています。

―――会員ID基盤・ユーザー管理の仕組みの構築支援とのことですが、お客様としてはどんな課題からのご依頼で、白木さんとしてどんな工夫をされましたか?

白木:お客様はいままでウォーターフォールでの開発しかやっていなかったので、改善のプロセスの遅さなどを踏まえて、どうにか変えたいという思いをもたれていました。

そこに対してアジャイル方式での開発を導入しようということで進めていきました。

あと、認証基盤ということで先方としては高いセキュリティ対応についても期待いただいていたので、SHIFT社内のセキュリティコンサルタントにも設計段階から入ってもらいましたね。

エンジニアとしてのスキルを高めていくような動きや取り組みが好き

―――白木さんはお客様からのご依頼のほかに、社内での開発標準の策定にも携わっていると伺いました。これはどんな取り組みでしょうか?

白木:私含むITソリューション部の現場メンバーがもっている開発のノウハウを社内に共有し、抽象化して、会社の標準的な知見・ノウハウとして昇華させていくというものです。

―――どのような背景からスタートしたのですか?

白木:業界を見渡すと大手SIerは古くから開発標準をもっており、時代にあわせて大なり小なり昇華させていますが、いまの時代に求められる開発品質とスピードを実現していくためには、まだ情報の追加が必要だと感じています。

よってこれを適切に補う、現場のエンジニアが求める、もっと実践力に長けたものを生み出そうという想いで、タスクフォースを立ち上げました。

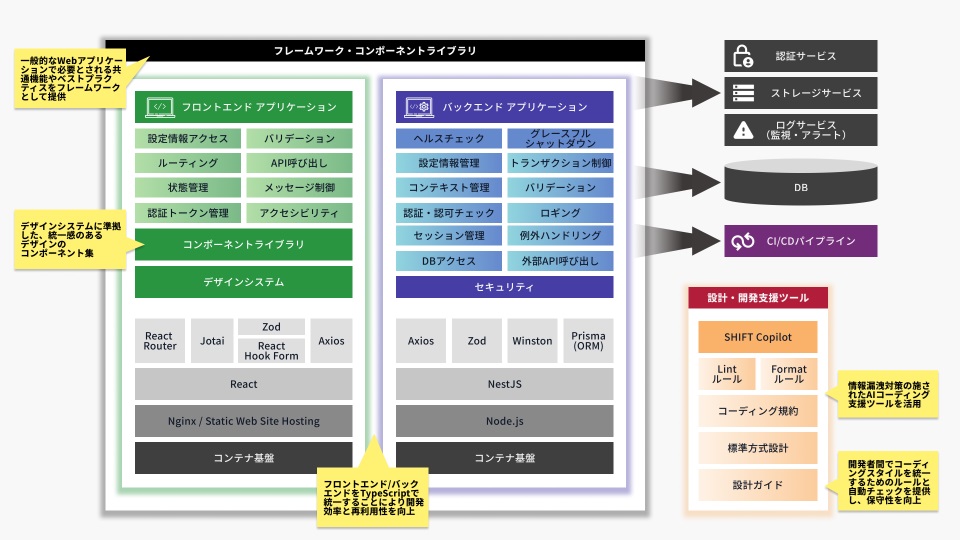

従来の開発標準とは違うすばらしいナレッジを目指しており、現状のアウトプットのイメージとしてはこんな感じです。

こういったドキュメントを何十ページにもわたってつくっており、私も一部のドキュメントを書いているのと、ここに定めたドキュメントに沿ったボイラープレートの整備を担当しています。

―――すばらしいですね! 社内メンバーからはどんな反応でしょうか?

白木:まだテスト的に使われている段階ではありますが、「なぜ、こういう技術選択なんですか?」みたいな前提の部分に関するフィードバックをいただくことが多いですね。

アウトプットした内容にした理由や背景といった前段の情報も、あわせて記載することが大事なんだなと感じています。

―――なるほど。こちらのタスクチームに白木さんが参加されているモチベーションも教えてください。

白木:エンジニアとしてのスキルを高めていくような動きや取り組みが好きなんですよね。

なので、標準化タスク以外にも、社内の勉強会の立ち上げをやったり、技術ブログを書いてもらうための後押しやレビュアーも積極的に担当したりしています。そういう思いの一環として取り組んでいるというのはあります。

ユーザーにとって便利なものをつくる、という観点は変わらない

―――事業会社でのキャリアから、お客様からのご依頼中心のSHIFTに来られたということで、ご自身のなかで感じた違いなどはありましたか?

白木:いろんな案件に携われるのでエンジニアとしての幅が広がりやすいという違いはあるにせよ、本質的な部分についてはあまり違いを感じていません。

SHIFT以前はエンドユーザーに目線をあわせ、「その人たちにとっていいものは何だろう?」という視点でプロダクトをつくっていました。

SHIFTに入社してからは主にBtoBもしくはBtoBtoCのビジネスにおけるプロダクト開発になってはいるのですが、ユーザーにとって便利なものをつくる、という観点では変わらず大事にしています。

―――いろんなお客様の技術課題を解決していくということで、最新技術のキャッチアップは必須だと思いますが、どのように取り組まれていますか?

白木:そこはもう、日々地道に情報収集をしています。

例えばAWSであれば公式が出しているブログをざっと眺めて、使ったことのあるサービスや扱ったことのある領域のキーワードであれば、そこから深掘りしてユースケースを考えていったりしています。

いま担当しているプロジェクトや過去の案件内容を思い出しながら、「この技術はどう活かせそうか」みたいな想像を膨らませていくようなアプローチですね。

―――今後、白木さんがやってみたいことについても教えてください。

白木:世の中を見渡してみると、使いづらいシステムやレガシーシステムがまだまだ多いと思っています。

それらをどんどんとなくしていくためにも、今後さらに難度の高い案件に入っていき、モダンシステムへの移行や、より社会に貢献するという意味で公共系プロジェクトへのチャレンジを進めていきたいと考えています。

※本記事の内容および取材対象者の所属は、取材当時のものです。